"Los vestigios enterrados en el predio de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Tumaco contienen información de entre 2.000 y 3.000 años de historia prehispánica. Es comparable a una biblioteca con datos de los saberes de las gentes que nos antecedieron", asegura el profesor José Virgilio Becerra, uno de los líderes de la prospección arqueológica, que se desarrolló en el terreno donde se construirá la nueva sede de la Institución.

Durante el año 2011, un equipo de antropólogos, dirigido por los profesores Becerra y Ana María Groot, del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas, exploró 44,7 hectáreas de superficie en la zona.

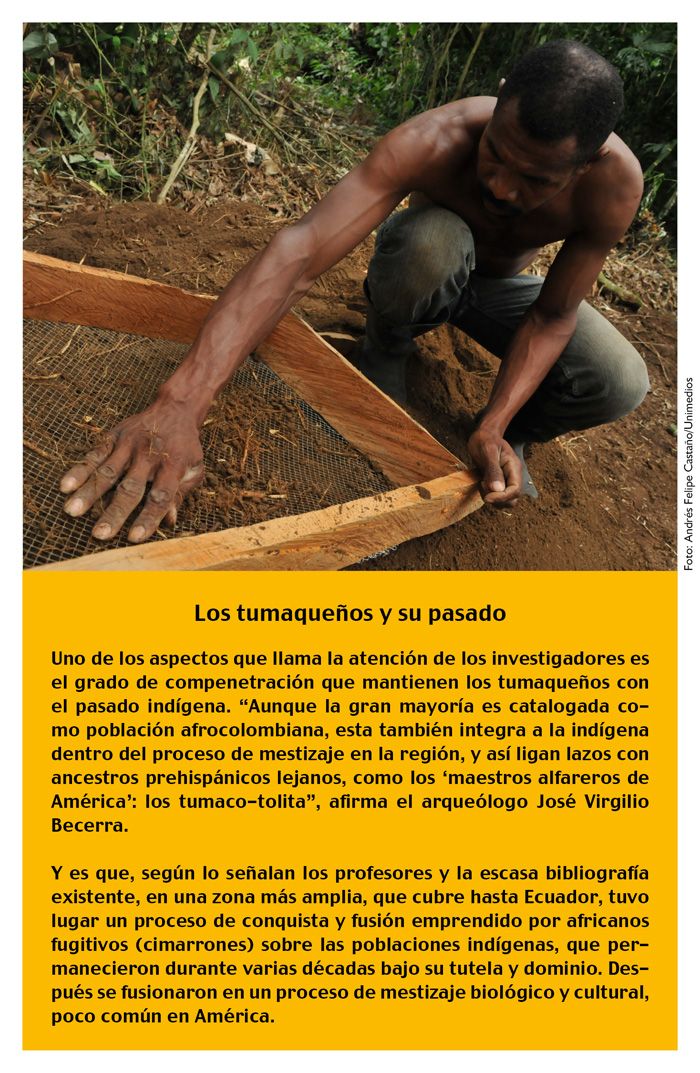

Los expertos inspeccionaron el subsuelo durante varias temporadas y cavaron 690 pozos de sondeo en las intersecciones de una rejilla conformada por líneas paralelas y perpendiculares trazadas cada 25 metros. Este trabajo contó con el apoyo de doce antropólogos, estudiantes asistentes y auxiliares y doce colaboradores tumaqueños.

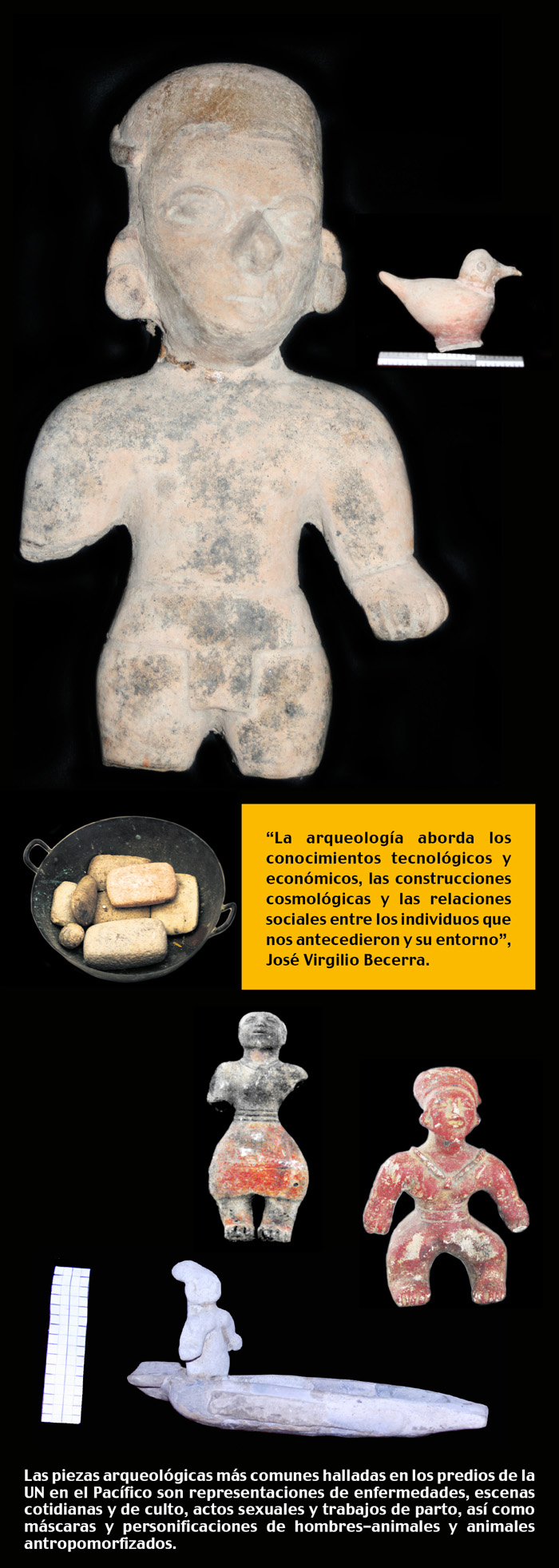

En total, recuperaron 3.228 fragmentos cerámicos. De estos, 769 permitieron reconstruir las formas originales de las piezas de las cuales hacían parte. Asimismo, hallaron 54 elementos de piedra, entre ellos la utilería empleada para moler granos, rallar tubérculos, cortar, raspar, golpear y transformar otros materiales.

Según los antropólogos, la acidez del suelo y las variaciones climáticas incidieron en la mala conservación de restos orgánicos como huesos y semillas, de los cuales encontraron muy pocos.

Además, hicieron un estudio estadístico sobre la cantidad de vestigios hallados en los pozos de sondeo, lo que permitió representar en el plano topográfico del predio las zonas de alta, mediana, baja y nula concentración de estos.

Para ello, elaboraron desde simples diagramas de barras hasta curvas de isodensidad, una herramienta de delimitación geográfica que permitió determinar las áreas más intervenidas por las sucesivas comunidades que poblaron la zona.

"Encontramos cinco hectáreas con alta densidad de materiales relacionados con presencia humana desde hace varios milenios "algunos siglos antes de nuestra era" hasta tiempos más recientes", afirma la profesora Groot.

En esa área, excavaron varias superficies, cada una de veinte metros cuadrados y dos metros de profundidad, hasta acceder al piso natural de la llanura aluvial, lo que reveló miles de fragmentos de objetos fabricados a lo largo de muchos siglos.

Los antropólogos señalan que para examinar la totalidad de los 50.000 metros cuadrados del sitio necesitarían multiplicar miles de veces el presupuesto que requirieron para explorar tan solo un área de veinte metros cuadrados, así como redoblar el personal para mirarla milímetro a milímetro.

Ellos sugieren preservar la zona de cinco hectáreas para investigaciones posteriores, labor que tomaría decenas de años y múltiples generaciones de científicos. Será una labor que, sin duda, demandará compromiso institucional y provisión de medios financieros y humanos.

El resto del predio (cerca de 40 hectáreas), que exhibe una mediana, baja o nula presencia de rastros del pasado, requiere ejecutar un programa de salvamento y de monitoreo antes y durante la construcción de las edificaciones, de conformidad con la legislación y el Plan de Manejo Arqueológico elaborado por los investigadores.

¿Qué dicen los hallazgos?

San Andrés de Tumaco se ubica en un territorio que ha sido ocupado por diferentes grupos humanos a lo largo de varios milenios. Según el profesor Becerra, "hay vestigios pertenecientes a la cultura prehispánica tumaco-tolita, pero también de poblaciones que vivieron allí entre los siglos V y XVI".

En el caso de la tolita, la investigación determinó que las piezas están localizadas a más de 32 kilómetros de distancia de la línea costera; mientras que los primeros estudios las ubicaban en una franja de entre 5 y 15 kilómetros, a lo largo de 600 km, desde Buenaventura hasta la Provincia de Esmeraldas, en Ecuador, contigua al océano Pacífico.

Dentro de la riqueza hallada se encuentran utensilios con las mismas funciones generales de las herramientas que se emplean hoy, así como fragmentos de ralladores en cerámica con incrustaciones de pequeñas piedras, diversos recipientes de alfarería, piedras para moler granos y figuritas en cerámica que representan escenas de la vida cotidiana, personajes ricamente ataviados o formas animales y humanas, entre otras.

Esa mayor densidad de hallazgos coincidió con las curvas de nivel registradas por los topógrafos en el predio. El análisis de la composición y naturaleza de los sedimentos de las partes más altas demostró una evidente adaptación y movimientos de tierra emprendidos por las sociedades pasadas. Según los profesores: "los saberes de estas comunidades conformaron patrones de asentamiento que se adecuaron a las condiciones locales".

La profesora Groot agrega que, además de la reconocida faceta artística de esta cultura prehispánica, los descubrimientos han dado luces sobre otras de sus dimensiones.

Por ejemplo, sobresale su conocimiento en ingeniería hidráulica, que les permitió a estos pobladores controlar flujos de agua y drenar e irrigar de manera permanente una amplia región, mediante adecuaciones de canales y camellones para los cultivos agrícolas.

Las horas de trabajo necesarias para llevar a cabo estas labores, junto con la planificación, la atribución de diferentes tareas, la coordinación y el control de las obras, apuntan a la existencia de poblaciones con cúmulos de saberes a lo largo del tiempo.

Conservar y difundir

Cada uno de los elementos encontrados ya fue registrado en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). El profesor Fernando Montejo, coordinador de Arqueología del Instituto, sostiene que "tienen una relevancia muy alta en términos del conocimiento que se puede obtener sobre grupos sociales del pasado".

Resalta que son un patrimonio de la nación, no una propiedad privada, y que no se pueden comerciar ni incluir dentro de circuitos de mercado: "no tienen un valor económico, sino uno netamente cultural".

En palabras de la profesora Groot, la región del pacífico nariñense es una zona olvidada en lo investigativo, aunque esta sea una labor fundamental. "Si bien la cultura tolita no es "el hito" arqueológico del país, sí es un aporte grande a los estudios de las comunidades prehispánicas y del Pacífico".

En ese sentido, la antropóloga destaca la pertinencia de construir un museo en la zona que resguarde, difunda y realce los logros de estas antiguas poblaciones, mediante la exhibición de los objetos y las huellas dejadas por la interacción entre el hombre y su entorno natural.

Los investigadores aseveran que están comprometidos con estudiar el terreno y rescatar y conservar la valiosa información allí contenida. Ellos tienen el interés de indagar el pasado y reconstruir y ampliar la historia nacional.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL