María del Pilar Lozano, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirma que las ocho víctimas que entrevistó en su estudio reflejan en sus narraciones los sentimientos de impotencia que causa el trato poco digno y la respuesta ineficiente del sistema de salud a sus necesidades de atención básica, que responda a su salud física.

El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) contempla intervenir en el restablecimiento de las condiciones físicas, mentales y psicosociales de la población afectada como consecuencia de los hechos del conflicto armado interno en Colombia.

"La voz de las víctimas residentes en Bogotá no ha sido escuchada en espacios institucionales gubernamentales. La percepción general es que la falta de sensibilidad y humanización en los procesos de atención a las víctimas hace que se incurra en revictimización o continuidad de la vulneración de sus derechos", comenta la magíster.

Las personas entrevistadas manifestaron que las instituciones de origen no permiten la movilidad, por lo que cuando acuden a solicitar servicios las entidades prestadoras les manifiestan que solo tienen cobertura para urgencias vitales; de esta manera, el acceso a los servicios de salud para atención prioritaria, urgencia no vital, preventiva, etc., queda aplazada hasta que se le dé movilidad.

"En algunos casos se le sugiere a la víctima que realice las gestiones en sus territorios de procedencia, ignorando su situación de vulnerabilidad", señala la magíster, quien también abordó a beneficiarios del programa de atención primaria en salud con enfoque psicosocial "Tejiendo esperanzas", del Centro Dignificar Chapinero, que funcionó hasta 2016 y que ahora se conoce como "Atención integral en salud de los centros locales de atención a víctimas del conflicto armado".

Así mismo las víctimas manifestaron dificultades en la atención médica porque la EPS refiere que no cuenta con aprobación de recursos, o porque el convenio entre la entidad y la institución prestadora no está vigente, o por falta de agendas.

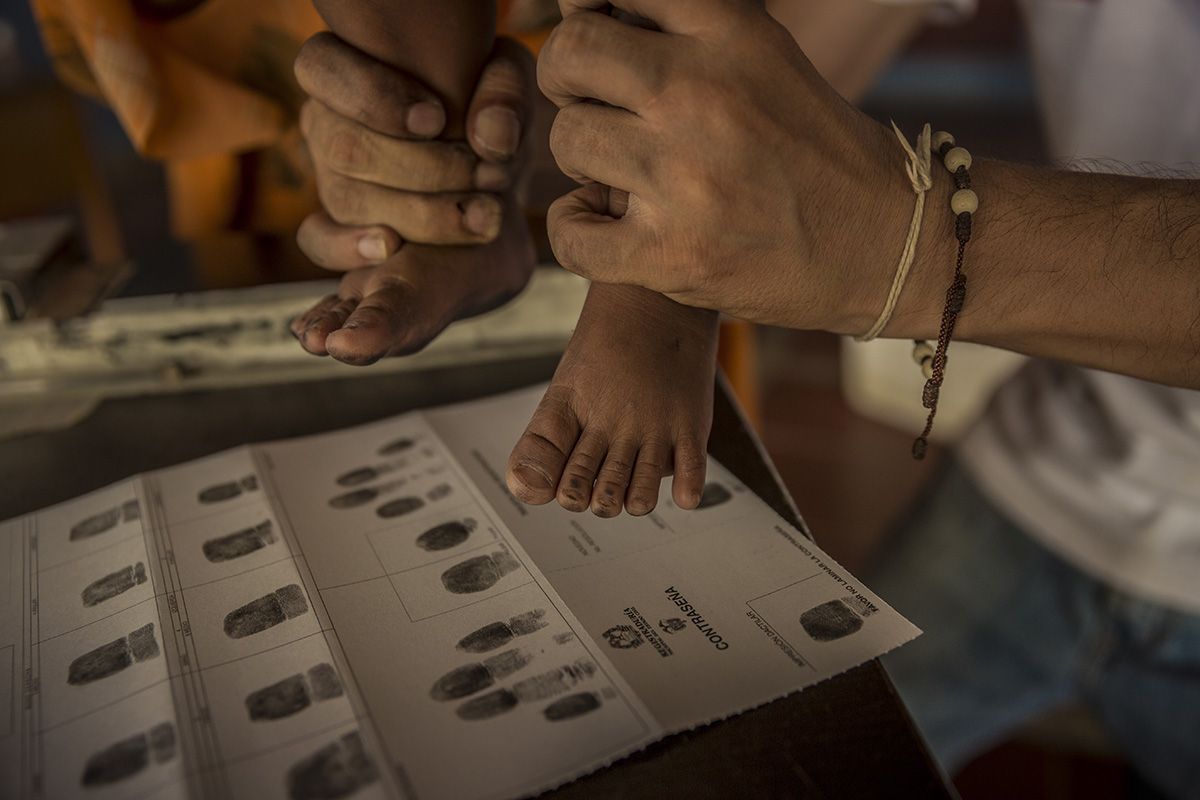

"Dentro de las historias encontré la de una mujer indígena embarazada y víctima de conflicto que no había podido acceder a los controles prenatales por falta de capacidad de respuesta administrativa de su EPS, o porque esta no contaba con agenda disponible para la programación de citas tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo".

Otras barreras de acceso

A través de las narraciones se identificaron barreras geográficas para el acceso a los servicios de salud, como por ejemplo el desplazamiento a los centros de atención, que en general se ubican en puntos de difícil acceso desde el lugar de vivienda, lo que representa una de las mayores dificultades, además del desconocimiento espacial en la ciudad.

También se identificó que las víctimas del conflicto que participaron en la muestra no contaban con trabajos estables o que su actividad económica estaba relacionada con la informalidad.

"Se presentan barreras de acceso relacionadas con los costos para el transporte; las EPS, además de que no están en puntos cercanos al lugar de vivienda, su red distribuida es desigual por la ciudad, tanto para la atención como para los trámites administrativos", explica la investigadora.

Otra de las barreras económicas identificadas se relacionó con el acceso a medicamentos, ya sea porque los trámites administrativos generan la necesidad de comprarlos con recursos propios, o, aún peor, dejan sin acceso a estos.

Algunos participantes manifestaron que desconocen total o parcialmente las rutas de atención, de acceso, de información y de atención al usuario; incluso a quién acudir en los casos de negligencia, de no atención o de urgencia.

"La falta de información clara y adecuada para las víctimas genera un mayor sentimiento de impotencia, pues no solo no acceden al ejercicio pleno de su derecho, lo que afecta su calidad de vida, sino que además pareciera que no hay quién responda a sus necesidades, quién oriente o apoye su gestión", recuerda la investigadora.

Agrega que la única medida efectiva que se reconoce es la tutela, que aunque evidentemente da respuesta a sus necesidades particulares, no lo hace de manera inmediata.

Por eso la investigadora considera que se deben fortalecer los escenarios de participación de la población víctima del conflicto armado, en lo que respecta al tema de barreras de acceso a los servicios de salud, porque aunque existen las mesas de participación, las personas entrevistadas manifestaron que no han tenido la posibilidad de dar a conocer sus necesidades.

Además se deben mantener jornadas de actualización permanentes para los funcionarios de las diferentes instituciones encargadas de la atención a la población víctima, para optimizar el acceso a la información requerida por ellas para realizar trámites en el Sistema General de Seguridad Social y otras entidades.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL