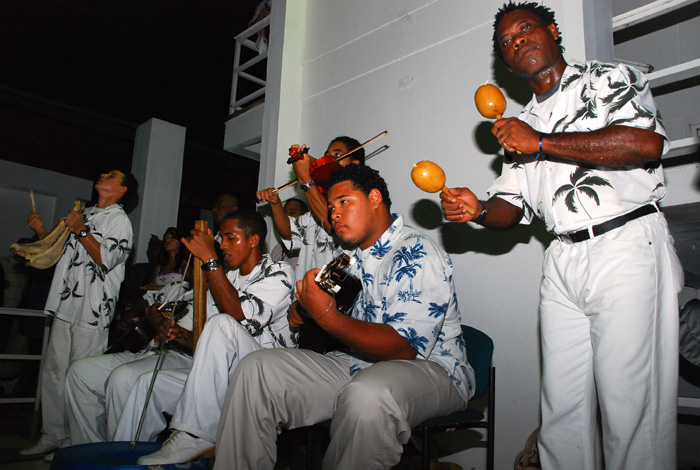

Su música resume los sonidos del gran Caribe: calipso, originario de Trinidad y Tobago, y mento, ska y reggae, de Jamaica. Su religión conserva la doctrina evangélica de los bautistas y adventistas de la cultura anglosajona. Y su lengua, el creole "que comparten con habitantes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá", armoniza el inglés con vocablos del español y hablas africanas.

Estos tres elementos moldearon una fuerte identidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que ha logrado sobrevivir a la masiva migración de personas y costumbres del país continental. Es una identidad que también ha sabido incorporar la nacionalidad colombiana, pese a los desengaños por el olvido estatal.

Carlos Andrés Charry, antropólogo e investigador de la Universidad de Antioquia, en su estudio Movilización social e identidad nacional en el Caribe insular colombiano, pudo constatar las afinidades y diferencias sobre la pertenencia de los isleños al Estado que los cobija.

"Hay expresiones colectivas incrustadas en la cultura sanandresana, como son los desfiles patrióticos del 20 de julio, 7 de agosto e, incluso, 12 de octubre "esta última fecha muy poco celebrada en la parte continental". La mayor parte de la población aprecia mucho estas manifestaciones. Tanto así que son días de fiesta y se visten de gala para demostrar su pertenencia a Colombia", asegura.

Identidad, independencia

Sin embargo, es una relación en crisis permanente y con momentos críticos, como el del pasado 19 de noviembre, cuando, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo isleños perdieron de tajo casi el 55% de su territorio marítimo. Les dolió en el alma, porque el mar es el cimiento sobre el que construyeron su identidad.

Es en estos momentos cuando el concepto de identidad se desplaza hacia el de independencia; porque, para los raizales más radicales, tener una religión, una lengua y un folclor propios, así como un territorio ubicado en la periferia "dada la concepción centralista del Estado colombiano", son motivos suficientes para ser autónomos.

Según la profesora raizal

Johannie James Cruz, directora de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, en las islas nunca ha muerto esa idea.

Agrega que la religión juega un papel crucial, pues son los pastores quienes más agitan la bandera de la autodeterminación administrativa. Y, en el Archipiélago, las iglesias protestantes tienen una voz que es bastante obedecida por la comunidad.

El sentirse más sanandresanos que colombianos se exacerba en los isleños cada vez que un nuevo colono continental o "paña" "como los llaman los raizales" echa raíces en el reducido espacio terrestre de la isla. De hecho, San Andrés es la isla más densamente poblada del Caribe, con unos 2.200 habitantes por kilómetro cuadrado.

Además, se estima que por cada tres nativos hay siete "pañas", la mayoría llegados de la región Caribe colombiana. Es una dinámica migratoria que arrincona, cada vez más, el folclor y la identidad local y que pone en aprietos la sostenibilidad ambiental y la convivencia social.

Afirmación raizal

Desde 1954 (cuando se creó la figura de puerto libre, por decisión del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla) hasta la Constitución del año de 1991 (cuando se reconoció la diversidad cultural del país) los Gobiernos abogaron por una aculturación de los raizales. Esto significó darle prevalencia al uso del español y a los valores predominantes en el resto de la nación, marcadamente católica.

"El creole ha sobrevivido a las imposiciones y a la dominación", afirma la profesora Raquel San Miguel Ardila, doctora en Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Ella lidera un proyecto de la UN que tiene como fin apoyar a la Gobernación del departamento en la creación de una política de lenguas para las islas, a partir de acciones investigativas y de consulta de las comunidades.

La tarea fue planteada como una construcción participativa, diseñada en conjunto con el Instituto de Formación Técnico-Profesional (Infotep).

"La lengua de una comunidad encierra no solo toda una cosmovisión y las huellas de su legado histórico-cultural, sino también la posibilidad de abanderar, en torno a ella, una lucha por su reconocimiento político, en el marco de una nación que aún se debate entre la pluralidad de culturas, que su Constitución enarbola, y los discursos dominantes, que emanan del centro de la nación hacia sus periferias", afirma la docente.

Otra serie de proyectos investigativos de la UN han permitido valorar la cultura sanandresana mucho más allá de lo que promueven el Gobierno y los medios de comunicación masivos.

Está el trabajo del profesor Egberto Bermúdez, que ha estudiado las influencias musicales de las islas, el uso de instrumentos y el peso de la religión en las melodías y bailes locales. Se destaca, también, la exploración arquitectónica de la profesora Clara Eugenia Sánchez Gama, en la obra La casa isleña: patrimonio cultural de San Andrés, que contó con el apoyo del reconocido arquitecto Santiago Moreno González.

La arquitectura de la isla es pertinente para las condiciones insulares, y se describe como una expresión de la historia. "Sus elementos se relacionan con la ubicación: si la casa estaba en el norte o en San Luis, significaba que tenía una relación directa con el mar; si estaba en la loma, con un jardín", cuenta la profesora Sánchez.

A través del Instituto de Estudios Caribeños, la UN tiene como objetivo central reafirmar el papel de los raizales (en lo cultural, ambiental, económico y social), pero también propiciar los encuentros con el resto de la población, contribuir al desarrollo general y proponer soluciones en estrecha relación con la comunidad del Archipiélago. Es un espacio en el que prevalece un profundo respeto por la identidad.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL