Sin duda, uno de los logotipos más conocidos en el mundo es el de la firma francesa Lacoste. El famoso caimán estampado en las camisas polo y en todas las indumentarias de la exclusiva marca textil es símbolo y sinónimo de prestigio y de gran estatus.

Por eso, nadie olvida la visita que realizó Michel Lacoste (hijo del fundador de la empresa) a la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, ubicada en Villavicencio, para conocer de primera mano el estado del cocodrilo del Orinoco, que está en peligro de extinción y es criado en cautiverio en esta subsede de la Universidad Nacional de Colombia.

El empresario estuvo acompañado de unos españoles debido a la campaña Save your logo (Salve a su logo), iniciativa que busca comprometer a grandes industrias con el animal que los identifica como marca. En este caso, la compañía francesa hizo una donación de 150 mil euros con el fin de contribuir a la conservación del también conocido como caimán llanero.

Aunque se podría pensar que el aporte económico representa una buena noticia para los fines de la Estación, resultó que la suma de dinero fue entregada a una fundación que lleva muy poco tiempo investigando estos animales y que, según académicos nacionales, buscan otros propósitos más allá del supuesto cuidado de los cocodrilos.

Preservación del cocodrilo

La historia de la conservación de este animal se remonta a los años 60 cuando Federico Medem, profesor de origen lituano, llegó a Colombia para trabajar con anfibios y reptiles. Él visitó varios ríos de la Orinoquia y fue testigo de cómo el caimán llanero sufría una caza indiscriminada, debido a que su piel es mucho más fina y, por lo tanto, más moldeable que la de la babilla, una especie de menor tamaño.

Entretanto, en la década del 70 la UN inicia su papel de conservación del Crocodylus intermedius, logrando establecer un pie parental, que después de innumerables esfuerzos investigativos logra en 1991 obtener las primeras crías de la especie y, poco a poco, se llega a contar con una tercera generación.

En ese entonces, Medem advierte sobre la inminente extinción del animal al notar una disminución de las poblaciones en su medio natural, el cual se encuentra en la cuenca del río Orinoco, que va desde Arauca hasta Vichada y entre Venezuela y Colombia, únicos países en donde habita. Cuando el experto realizó censos exhaustivos y profundos, organismos mundiales que trabajan en el cuidado de las especies, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), empezaron a alertar sobre el peligro crítico del caimán llanero.

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés), la regulación en la compraventa de animales debe ajustarse a los siguientes criterios: 1) especies amenazadas de extinción, por tanto, está prohibido su aprovechamiento; 2) se puede comercializar con cautela; 3) se puede emplear sin inconvenientes. De acuerdo con este pacto internacional, el cocodrilo del Orinoco está en el grupo 1.

A partir de esta información, las recomendaciones del profesor Medem y de censos adicionales realizados por distintos investigadores, incluidos los de la UN, el Ministerio de Ambiente expide una resolución, en 1997, en la cual ratifica que la especie está en vía de extinción. Por ello, establece un programa nacional de conservación que involucraba grupos de especialistas, corporaciones regionales y parques nacionales naturales. La UN queda a la cabeza de la investigación.

La labor de la UN

Cabe destacar que desde 1992, a través de la profesora Myriam Lugo, se habían iniciado las gestiones para desarrollar un estudio basado en la conservación de la especie, que sería ejecutado en la Estación con financiación de organismos como Colciencias y la World Wildlife Fund (WWF).

El proyecto lo planteó Minambiente entre los años 93 y 94, pero solo hasta el 2000 se estableció por escrito. Es de resaltar que, mientras la UN continuó con la labor investigativa, se estancaron los grupos de especialistas y no aparecieron los representantes de los parques naturales ni de las corporaciones autónomas regionales.

"En el 2003 empezamos a alertar sobre el abandono del programa de conservación. El decano de Ciencias de ese entonces me delegó para averiguar lo que pasaba y ese año me encomendó traer a Agroexpo cuatro cocodrilos, con el fin de divulgar la labor científica que adelantaba la Institución. En el 2007 trajimos otros y esto causó gran impacto dentro del público, que empezó a conocer la verdadera situación de la especie", recuerda María Cristina Ardila, actual directora de la subsede en Villavicencio.

Desde el 2006, el Ministerio de Ambiente se percató de que los únicos nacimientos, huevos y animales existentes eran los de la Estación. "Siempre se había trabajado con los dineros de la UN, pero desde ese año se vinculó Cormacarena (la Corporación Regional del Meta), que ha patrocinado y colaborado en los proyectos de investigación", comenta Ardila.

Españoles, tras conquista de créditos ajenos

Hacia el año 2010, representantes de la asociación española Chelonia (compuesta por una agremiación de biólogos) visitaron la Estación Roberto Franco y, de manera verbal, reconocieron el trabajo realizado; expresaron su deseo de apoyar la preservación del cocodrilo, asegurando que presentarían un proyecto y que contaban con unos dineros para tal fin.

Según Ardila, "ellos plantearon el proyecto en Madrid (España) y allí les asignaron un capital que, al momento de la entrega, aparecía como concedido a la Estación. Eso causó malestar en la UN e inquietud en muchos investigadores, lo que originó llamados de atención o la necesidad de conocer cómo se obtenían esos recursos. Preguntaban por la plata que supuestamente habíamos recibido, pero que en realidad nunca llegó aquí".

Al poco tiempo, comenzaron a aparecer afiches y plegables en donde Chelonia se adjudicaba los créditos por la salvación del cocodrilo; se ganaron la plata de Lacoste y no nombraron por ninguna parte a la Estación Roberto Franco.

La profesora Ardila cuenta que, en su momento, se les dijo a los españoles que para trabajar con la Universidad Nacional de Colombia se necesitaban convenios en los cuales debían quedar muy claros los aportes de cada una de las partes. "A ellos no les gustó ese método y no se produjo ningún acuerdo", asegura.

Los ibéricos decidieron, entonces, tocar las puertas de Minambiente y Cormacarena, pero estas entidades aclararon que ya trabajan con la UN. Así que se unieron a Corporinoquia, cuya jurisdicción llega a los departamentos de Arauca, Vichada y Casanare.

"La corporación se había aislado notablemente de las reuniones del programa y del comité técnico. Al llegar los españoles, firmaron un convenio de cooperación con el cual venían a salvar el cocodrilo. Se organizaron charlas informativas de sus avances investigativos, pero se les previno sobre la falta de una metodología adecuada. En ese momento, un grupo de especialistas establecieron una metodología unificada con el fin de instaurar un mismo idioma científico", describe Ardila.

Boom Palmarito

A su vez, apareció la ONG Fundación Palmarito, que tiene una reserva animal de la sociedad civil en el departamento de Casanare, cuyo representante legal expresó el deseo de apoyar el programa de preservación del caimán llanero. Ardila explica: "El lugar es apropiado para dejar algunos animales de la Estación, pero ellos querían que los entregáramos lo más pronto posible, sin cumplir los protocolos y permisos del caso, hecho que no fue bien recibido".

A esto se sumó otra dificultad relacionada con un terreno al que la UN llevó, entre los años 2000 y 2002, nueve cocodrilos para la conservación de la especie como parte de un convenio con la Gobernación de Casanare. El arreglo fue que la Estación se encargaba de la parte científica y el ente público del cuidado de los animales, pero este último, en años recientes, manifestó la falta de presupuesto para continuar con el proyecto, por lo que decidió hacer entrega del terreno en comodato a la Fundación Palmarito. En consecuencia, los académicos se quedaron sin un espacio para realizar sus labores investigativas.

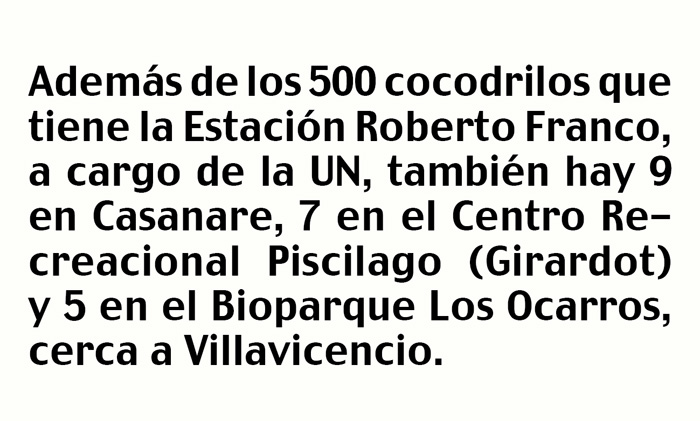

Desde entonces, empezaron a aparecer en todos los medios una serie de informes en los cuales se hablaba del salvavidas para el caimán llanero, lo que la profesora llama el " boom Palmarito". En estos se indica que se reintroducirán más de 2.500 ejemplares en ciénagas y lagunas de los Llanos Orientales. ¿Dónde están esos 2.500, si solo en la Estación, en todos estos años en que se ha trabajado en su conservación, se mantienen 500 animales?

Adicionalmente, María Cristina Ardila alega que hay imprecisiones en los informes de publicaciones periodísticas tanto nacionales como internacionales acerca de la labor de Palmarito, lo que origina inexactitudes sobre la biología de la especie.

"Me parece supremamente grave que Palmarito y Chelonia pretendan hacer esa campaña publicitaria que no corresponde a la realidad y que han querido resaltar sobre todo a nivel internacional. Hace poco presentaron en Villa de Leyva un taller donde quedaron como los principales artífices de la defensa de esta especie en Colombia, desconociendo la labor de la UN", enfatiza Mauricio Torres, subdirector de Cormacarena.

Los reproches

Los contradictores de la Estación Roberto Franco basan sus críticas en la cantidad de animales que tienen en cautiverio y al hecho de que no sean liberados, pues según dicen ello podría causar una epidemia entre los reptiles.

Ante esta acusación, el director del Departamento de Salud Animal de la UN, Carlos Moreno, manifiesta que desde hace nueve años él es el responsable de hacer cumplir los protocolos de sanidad establecidos para disminuir los riesgos. "Hay una historia clínica para cada animal, se toman muestras de sangre, se verifican los factores nutricionales, se miden y se pesan con frecuencia, así evitamos cualquier riesgo de epidemia".

En cuanto a la liberación, manifiesta que no ha sido fácil encontrar un lugar con las condiciones ambientales óptimas; además, es necesario educar a las personas para que no los maten. Reconoce, también, que razones como la presencia de grupos insurgentes en la zona dificulta soltar a los reptiles.Ardila asegura que al devolverlos al medio natural, a cada ejemplar hay que ponerle un chip o sensor que permita hacerle seguimiento, y "eso cuesta". Por lo pronto, en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco se continuará trabajando con rigurosidad, con la ciencia como guía y con la convicción de que las cosas se hacen no por figurar, sino por un compromiso por preservar la biodiversidad nacional.

Sedes

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL