Molécula muestra potencial para combatir la enfermedad de Chagas en su etapa crónica

Una molécula muestra gran potencial para combatir la enfermedad de Chagas en etapas crónicas. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

La enfermedad de Chagas se produce cuando las chinches les transmiten a las personas el parásito T. cruzi. Foto: Gobernación de Boyacá.

Cuando la enfermedad se vuelve crónica, los medicamentos existentes para tratarla tienen un efecto muy bajo. Foto: archivo Unimedios.

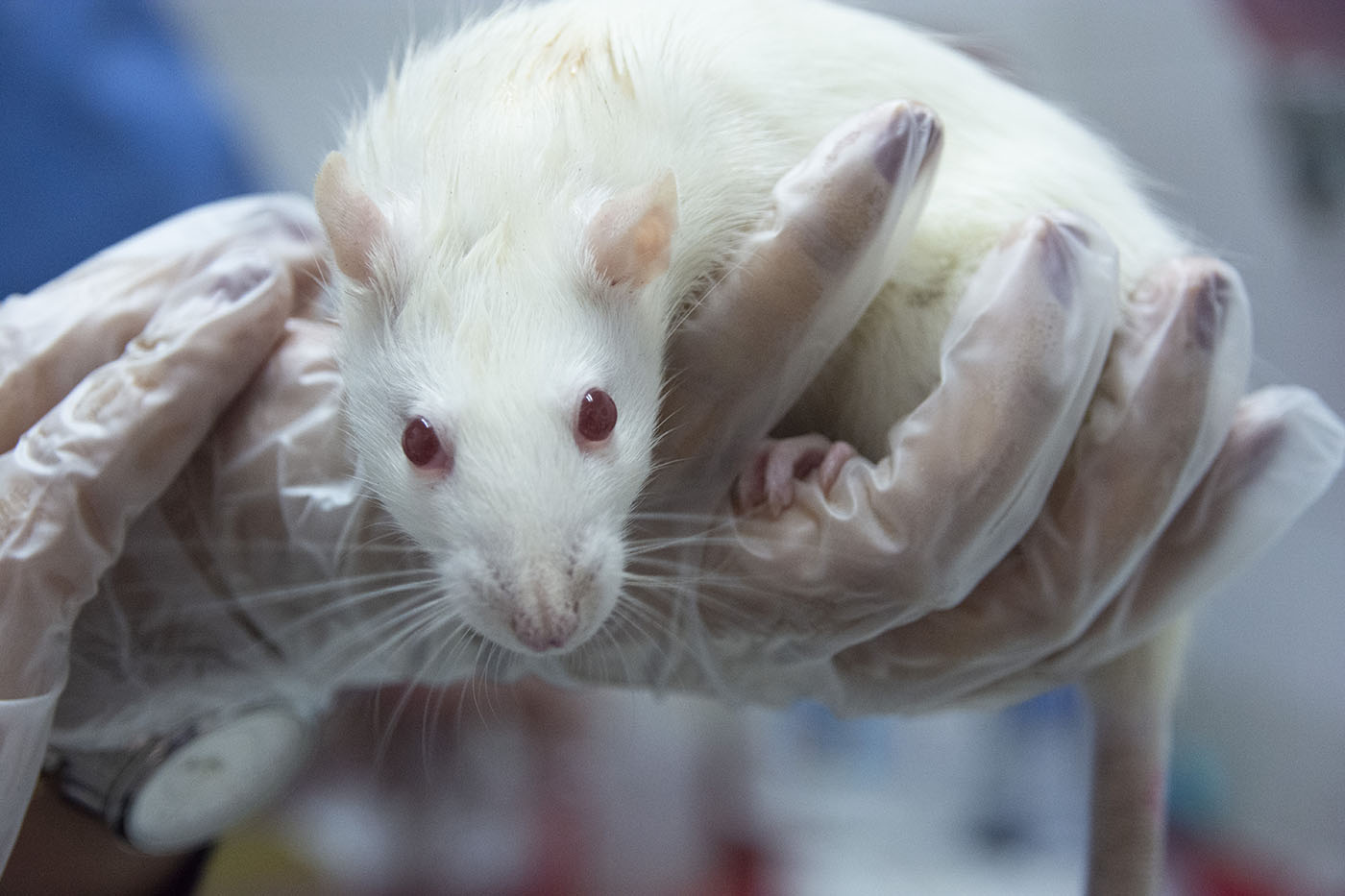

El siguiente paso es probarlo en ratones de laboratorio, para saber qué efectos tiene sobre la enzima en estos animales. Foto: archivo Unimedios.

Francy Milena Chavarrio Cañas, magíster en Microbiología de la UNAL. Foto: Francy Milena Chavarrio Cañas, magíster en Microbiología de la UNAL.

Esta patología es endémica en 21 países de América y cada año cobra la vida de cerca de 12.000 personas en todo el mundo. Su principal vía de transmisión es la picadura de las chinches, que al hacerlo depositan sus heces en las heridas o sobre la mucosa del individuo, aunque también se presentan riesgos en transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o durante el embarazo, por lo que los bebés pueden nacer con la enfermedad, fenómeno que cada año se presenta en unos 9.000 neonatos en todo el mundo.

Los síntomas más comunes son fiebre, hinchazón, tos, lesiones en la piel y dolor abdominal o de cabeza; además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que hasta en un 70 % de los casos la enfermedad puede evolucionar libre de síntomas y signos clínicos durante toda la vida, mientras el 30 % restante puede desarrollar consecuencias irreversibles tanto para el corazón como para los sistemas nervioso y digestivo.

Ante este panorama, una alternativa sale a la luz de la mano de la investigadora Francy Milena Chavarrio Cañas, magíster en Microbiología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien probó una serie de moléculas para ver cómo incidían en una ruta enzimática que resulta fundamental durante la infección, lo cual ayudaría a inhibir el crecimiento del parásito T. cruzi, y por ende la infección.

Según la OMS, el 100 % de los casos de Chagas se pueden curar si se tratan a tiempo, y en etapas iniciales medicamentos como benznidazol y nifurtimox –los más usados– sí tienen un impacto positivo, pero cuando la infección llega a un estadio crónico solo tienen una efectividad del 10 al 30 %.

Por eso es prioritario encontrar nuevas moléculas que se conviertan en medicamentos, y en ello ha trabajado la investigadora hace algún tiempo, con los profesores Jair Téllez Meneses e Ibeth Romero Calderón, de la Facultad de Ciencias de la UNAL.

En esta oportunidad el protagonista fue el elbasvir (EBV), una molécula que ha demostrado capacidad para impedir que la infección avance gracias a la enzima cisteína sintasa del parásito, que le aporta protección y resistencia cuando está en el organismo; sin embargo, cuando la molécula está presente sintetiza dos “guardaespaldas” antioxidantes: el glutatión y el tripanotión, que no permiten que la enfermedad dañe las células.

“Computacionalmente evaluamos el efecto que cientos de moléculas similares tienen en la enfermedad, y el EBV mostró resultados muy promisorios, por lo que se eligió para probarlo en laboratorio, específicamente en dos etapas del parásito que se tenían en un medio de cultivo especial: el tripomastigote, que es cuando el parásito estaría presente en sangre, y amastigote, cuando ya estaría en los tejidos”, explica la investigadora.

El procedimiento se realiza en un medio de cultivo en el cual se ponen tanto las moléculas promisorias como los parásitos en células derivadas del riñón (también llamadas vero). Para el estudio en sangre se dejaron interactuando por 24 horas, y para los tejidos alrededor de 48 horas. Luego se realiza un conteo con el microscopio de la cantidad y concentración de parásitos existentes, con el fin de analizar el efecto del EBV.

“Esta molécula necesitó una concentración de solo 7,59 micromolares para reducir la cantidad de parásitos y el porcentaje de infección en un 50 %”, asegura la experta.

Pero eso no es todo; como indica la investigadora, los efectos secundarios del benznidazol y el nifurtimox son severos y tóxicos, por lo que se ha reportado que alrededor del 20 % de las personas tratadas con estos medicamentos abandonan el tratamiento, y hoy se está estudiando la resistencia y adaptación cada vez más frecuente del parásito ante estos fármacos.

Sin embargo con el EBV esto parece no ser un problema, o por lo menos así lo encontró la magíster en su investigación, al medir la citotoxicidad en las células derivadas de riñón, en las que no hubo un efecto adverso relevante.

“El paso a seguir es aplicarlo en ratones para ver cómo se comporta en un individuo y seguir investigando lo que ocurre en esta enzima”, indica la magíster, quien para el modelado computacional de las moléculas tuvo el apoyo de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana.