Libros de cocina “sazonaron” la Modernidad paisa de la primera mitad del siglo XX

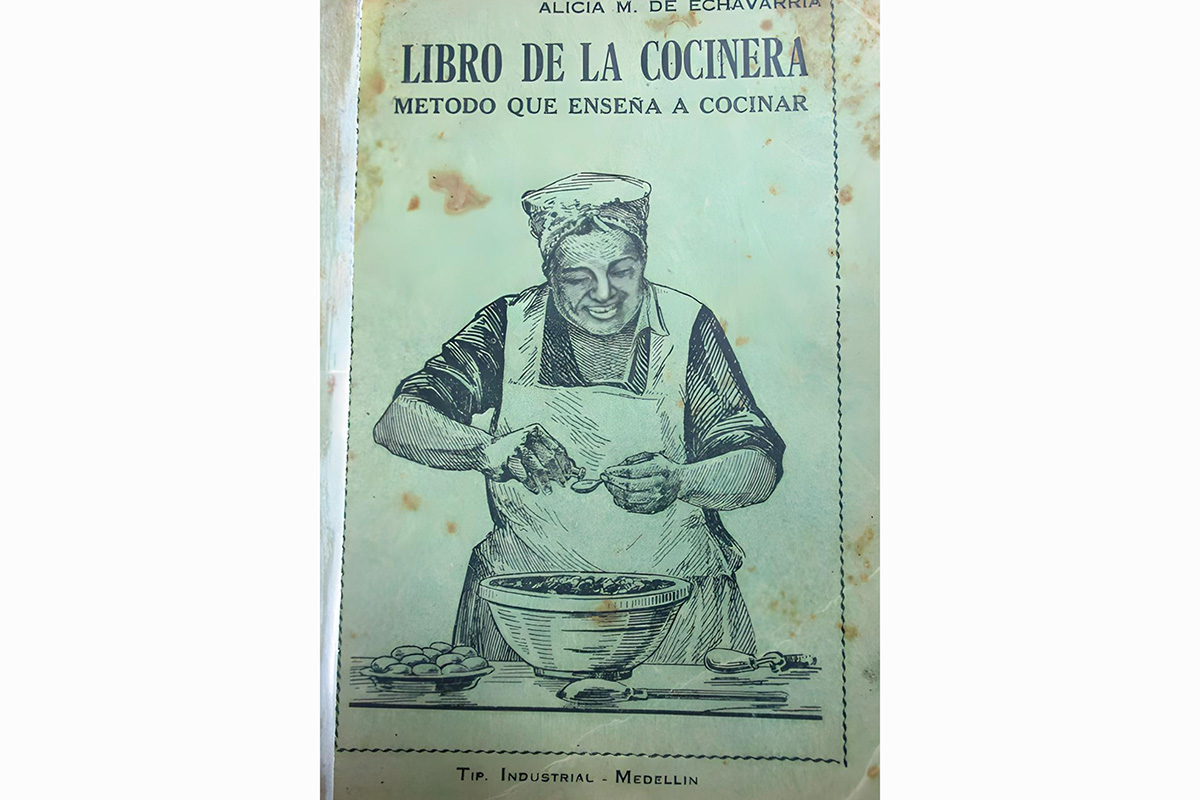

En Colombia la publicación de recetarios comenzó a mediados del siglo XIX y obedeció a una regulación de la vida doméstica, incluidas las prácticas culinarias. Foto: portada del Libro de la cocinera.

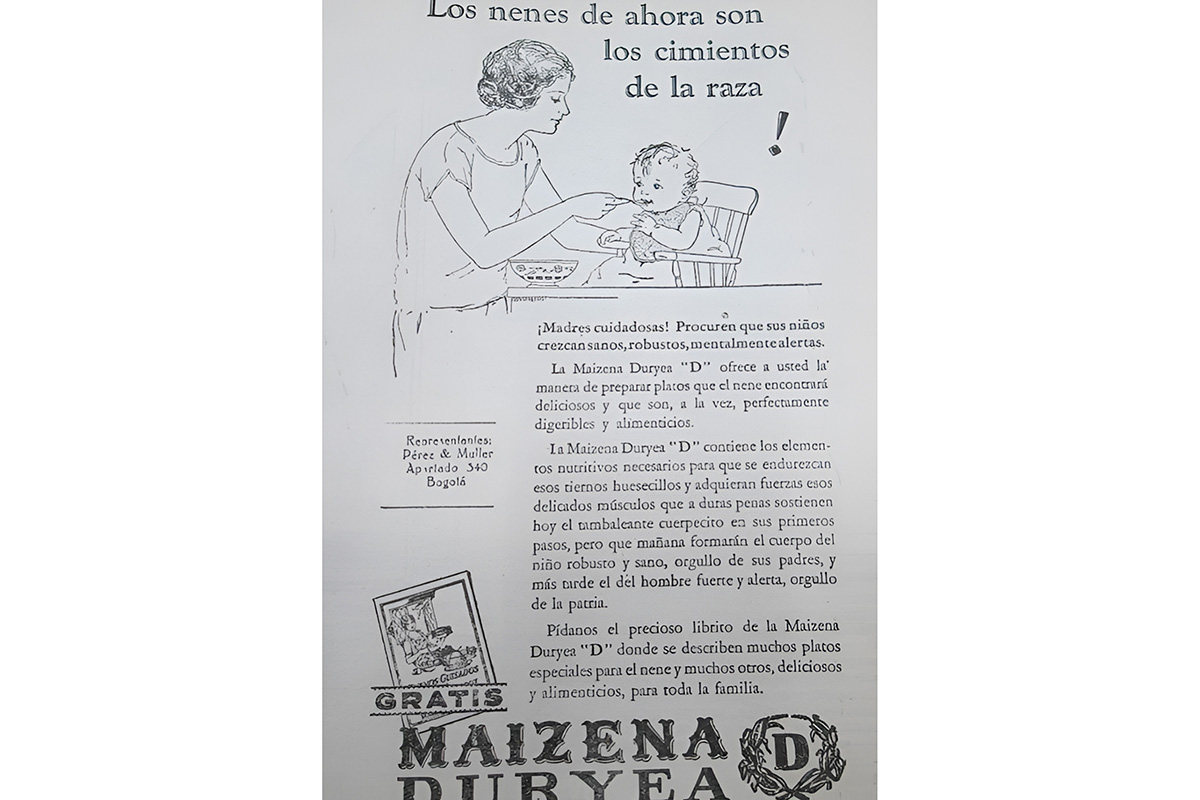

La publicidad de alimentos y de aparatos como hornos y licuadoras iba dirigida a las mujeres.

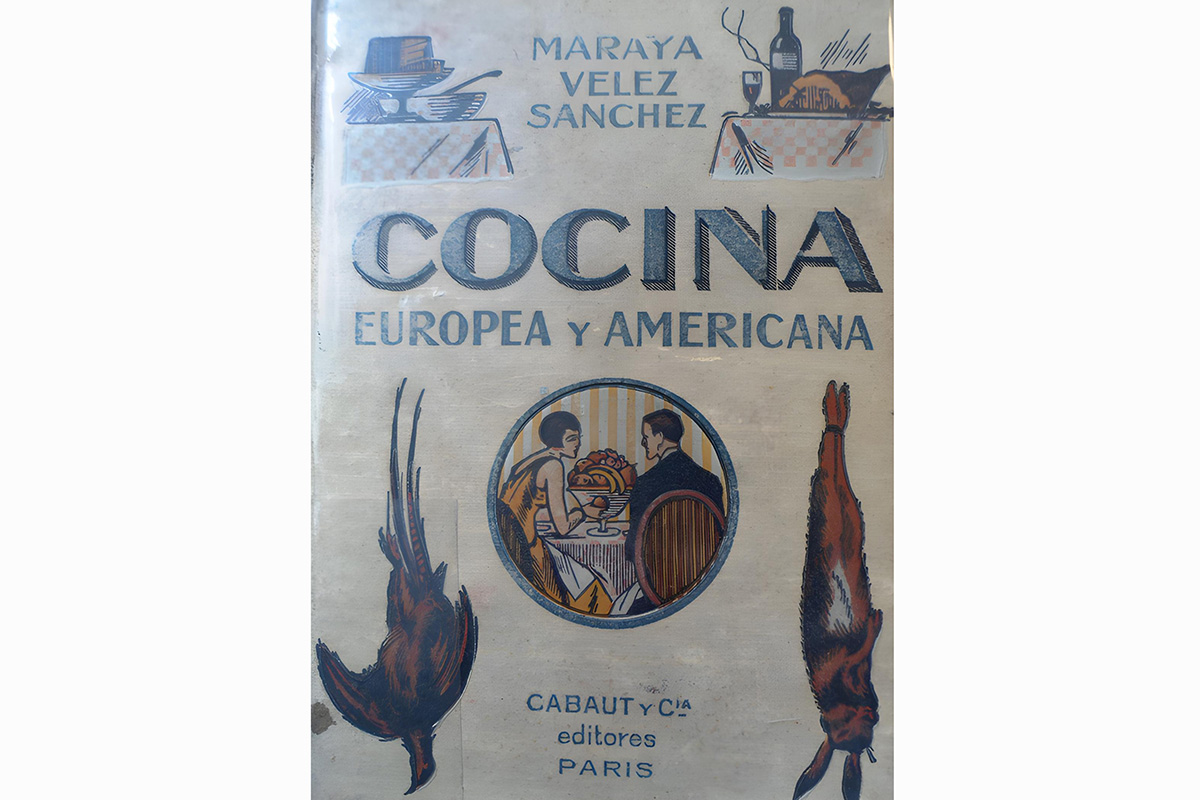

Las autoras quisieron implantar una cocina cosmopolita, en la que a su vez la culinaria de la región antioqueña estaba poco representada. Foto: portada del libro Cocina europea y americana.

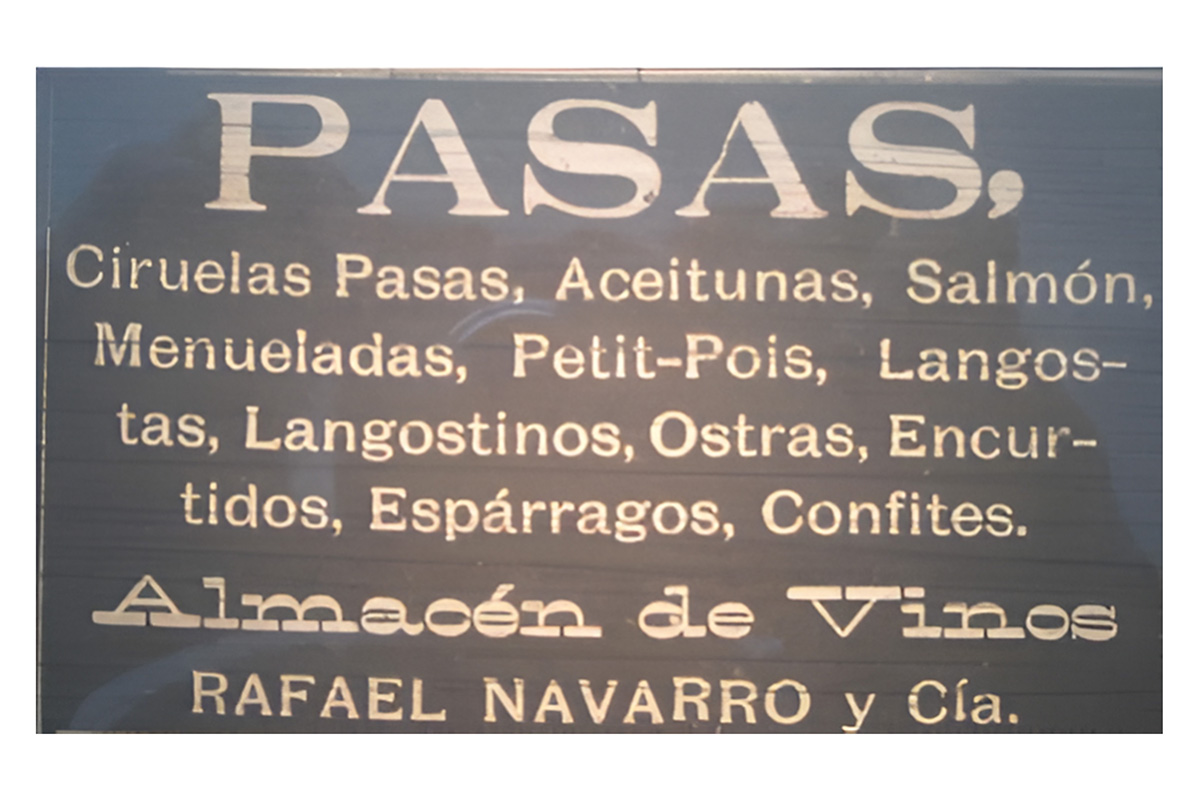

Los alimentos que se mencionaban en las recetas empezaron a ser ofrecidos por almacenes especializados.

Recetario que muestra la diversidad de preparaciones de galletas, catalogadas como “comida de dulce”.

Los manuales de cocina antioqueños de la primera mitad del siglo XX se caracterizaron por reforzar un modelo ideal de feminidad.

El trabajo de la antropóloga Luz Aidé Rodríguez Cossio, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, muestra un inventario de ingredientes, técnicas y equipos de la cocina, y al final la presentación y el consumo de la comida, elaborado a partir de 17.300 recetas: 10.600 de comida de sal –la mayoría de carnes, sopas, huevos, salsas y legumbres, entre otras–, y 6.700 de comida de dulce o postres.

Según la investigadora, “los libros de cocina tienen algo que decir sobre aspectos importantes de las sociedades que los producen”. Así, las autoras de estas publicaciones tenían el privilegio de habitar la zona urbana, pero las poblaciones rurales no tenían acceso a estas ventajas, y, como en el resto del país, el analfabetismo era latente. En 1912 la escolaridad de los colombianos de más de 8 años era del 17 %, y en 1918 del 32,5 % en los mayores de 10 años.

Con una tasa de escolaridad del 38,3 % en los hombres y del 40,2 % en las mujeres, Antioquia tenía un nivel más alto que los otros territorios. “Uno de los factores que incidieron en esta cifra fue el interés de los dirigentes de la región por desarrollar la educación frente al auge económico que experimentaba el departamento en sectores como el café, la minería y la industria”, anota.

Otro aspecto destacado es que en dicha época la tradición oral seguía siendo el sistema por el cual se transmitían los saberes culinarios en los hogares de Medellín. En las cocinas se trabajaba con las técnicas típicas del campo, como por ejemplo el uso de la leña y el carbón para cocinar los alimentos, y para conservarlos se usaba el salado o el ahumado; además, teniendo en cuenta los ingredientes, algunos de los platos emblemáticos eran los fríjoles, el sancocho y el sudado.

En el siglo XVII, rompiendo con el modelo italiano los franceses crearon y promovieron un nuevo estilo de cocina, que empezó a predominar en Europa desde el siglo XVIII. Latinoamérica no fue ajena a este fenómeno, que también llegó a la élite. “Los recetarios evidencian parte de este cambio, especialmente en el siglo XIX, en el proceso de formación de las naciones de la región, en una búsqueda por encontrar una identidad como comunidad”, anota la experta Rodríguez.

Los libros de cocina estudiados reflejan este efecto, ya que tienen algunas características similares. Para comenzar, en el uso notable de ingredientes como la pimienta, la mantequilla, el perejil, la cebolla y las salsas. Por ejemplo, los dos primeros se incluyen en más o menos el 50 % de las recetas analizadas, lo que evidencia una estimación hacia sus características y funciones en las comidas.

“Esta preponderancia evidencia una conexión muy marcada con la cocina francesa, ya que esta se caracteriza por utilizar mucho los mismos ingredientes”, destaca la doctora en Historia, quien también encontró el uso de manojos de hierbas, en bolsita o amarrados con un cordón, cebolla, cilantro y orégano. Además del deslumbramiento por lo francés, también se publicaron recetas de países como Italia, España e Inglaterra.

De la investigación también se destaca el uso de las carnes, que ocupan aproximadamente el 77 % de los contenidos de las recetas; en estas hay mucha variedad: res, buey, cerdo, carnero, ternera, pero la favorita de las autoras es la de cerdo, y sus cortes más preciados el lomo, el pernil, el cañón y el jamón.

“El cerdo ha sido un elemento importante en la comida de los antioqueños, seguramente porque desde tiempos republicanos su cría se realizaba en los espacios domésticos, y por ello su distribución resultó fácil; también ha sido central en las festividades navideñas desde antaño”, anota.

En cuanto a los métodos de cocción, el hervido y el horneado fueron los más comunes para las carnes, y algunas veces el frito, el salteado, el sofrito, o cocinadas al baño María.

Las autoras pertenecían a sectores privilegiados de la sociedad, muchas de ellas emparentadas con hombres que estaban llevando a cabo procesos de modernización en Medellín –ya sea como empresarios, políticos o académicos– y con los ideales del progreso de la ciudad. Por ejemplo, Sofía Ospina de Navarro, hermana de Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia (1946-1950); además, su abuelo Mariano Ospina Rodríguez y su tío Pedro Nel Ospina, también fueron presidentes.

Otra autora estaba casada con un familiar de la familia Echavarría Misas, relacionados con los procesos de modernización y de urbanización de Medellín.

De igual manera, algunas mujeres ejercieron cargos en instituciones también relacionadas con el desarrollo urbano, actividades culturales y trabajo con las comunidades, como lo fue el cuadro de honor de la sociedad de mejoras públicas o la revista Letras y Encajes.

La doctora Rodríguez indica que los manuales de cocina antioqueños de la primera mitad del siglo XX y de la década de 1950 se caracterizaron por reforzar un modelo ideal de feminidad, un prototipo que venía desde el siglo XIX, y que les dictaba a las mujeres asumir su responsabilidad como amas de casa: protectoras de su familia, y gran parte de ello se fundamentaba en la comida. Por eso era necesario que aprendieran el “secreto de la buena cocina”, esto es, brindar una alimentación nutritiva, saludable, variada y agradable a sus seres amados.

La historiadora Rodríguez Cossio ofreció los detalles de su investigación en el programa Respuestas por escrito, de Radio UNAL.