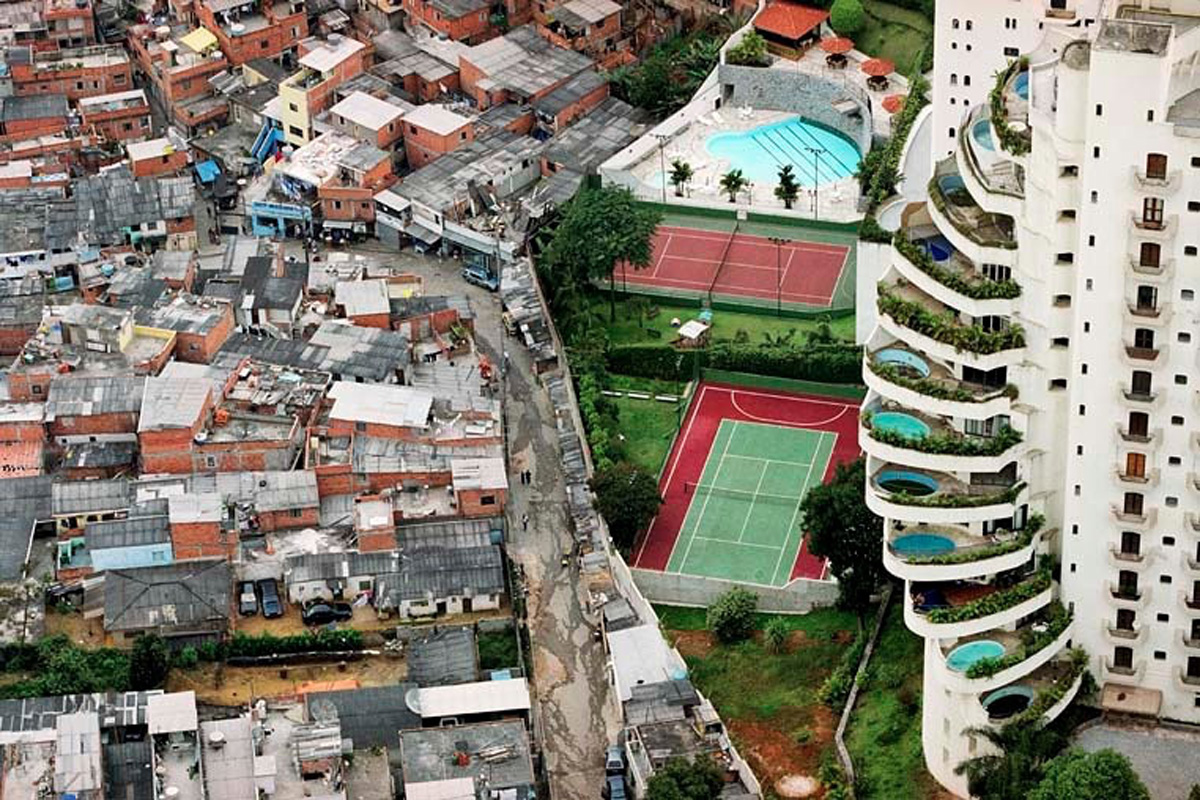

Esta dualidad entre la formalidad y la informalidad de las ciudades fue la gran herencia que el siglo XX le dejó al XXI.

De esta manera lo expresó Silvia Arango, ganadora del Premio Nacional de Arquitectura que se entregó por primera vez a una investigación sobre la historia de la arquitectura en Colombia, durante la sesión Identidad de la ciudad latinoamericana: el espacio de la ciudad informal, de la Cátedra Marta Traba.

"El estudio de la arquitectura evidencia los distintos intentos que hay actualmente por parte del Estado, arquitectos y artistas plásticos, de ya no negar la ciudad informal, de erradicarla y formalizarla, sino de entender su lógica partiendo de que nace espontáneamente, lejos de los cánones del diseño", explicó la doctora en Urbanismo de la Universidad de París XII (Francia).

Hay múltiples entrecruzamientos e interpretaciones de la ciudad formal en la informal, circunstancias que hacen que esta dualidad esté en un proceso de transformación.

Por otro lado, la doctora Arango desvirtúa el pensamiento arquitectónico de mediados del siglo XX, que llevaba a pensar la urbe latinoamericana en términos de una ciudad formal hecha por arquitectos, planificada y operada por todas las reglas y las normas y, por otro lado, una ciudad informal que creció sin normas, de manera voluntaria, hecha por la gente.

"Hay un enorme interrogante sobre qué hacer con la ciudad informal que hoy día es cerca del 50 % de la extensión de las ciudades latinoamericanas", manifestó la arquitecta, profesora de maestría y doctora de la Facultad de Artes de la U.N.

La investigadora menciona que la informalidad es la que no sigue reglas, la que permite una enorme innovación e imaginación y tiene espacios mucho más sorpresivos, además de incluir formas de convivencia colectiva y de utilización intensa de la ciudad en formas más interesantes que las que presenta la ciudad formal. "Encontramos una paradoja y es que hay grandes bolsones (muchas viviendas dentro del mismo perímetro) de ciudad pobre que tiene una vida urbana muy rica, entonces la gran pregunta es ¿cómo aprender y cómo mantener las ventajas de la ciudad informal dentro de los procesos contemporáneos?", se cuestionó la docente durante su intervención.

Este es uno de los retos de la ciudad y la arquitectura latinoamericana, que mucha gente ha asumido, ejemplos de ello son los colectivos de arquitectos que trabajan en zonas rurales. En Ecuador hay uno que se llama "Con lo que hay" y otro denominado "En este sitio", en los cuales se interactúa con la gente haciendo casas comunales, parques, escuelas y bibliotecas.

Muchas veces los arquitectos trabajan en dichos proyectos con material reciclado, con estructuras transitorias y algunas veces son simplemente intervenciones sobre muros, escaleras o espacios que se vuelven deportivos. Se trata, destaca la profesora Arango, de pequeñas y numerosas acciones que tienen un impacto grande en una comunidad, ya que presentan colores, alternativas y posibilidades de reunión muy variadas.

La arquitectura y el poder

El otro invitado a la Cátedra Marta Traba fue Carlos Niño Murcia, arquitecto de la Universidad Nacional, reconocido por el diseño de importantes avenidas como la de las Américas, en Bogotá, quien además desarrolló un trabajo de investigación sobre la relación entre la arquitectura y la política y la arquitectura y el poder.

Durante su intervención, el profesor Niño afirmó que "en la arquitectura uno no puede, con determinado tipo de ventanas o de escaleras, inferir o manifestar el poder"; sin embargo, anotó que la solución la da Walter Benjamín, filósofo y ensayista alemán, quien aseguró que no se trata de mirar lo que dice la obra, sino la función que ese edificio cumple para el poder.

El arquitecto Niño recoge varios casos de estudio, como el Capitolio Nacional, las escuelas durante la República Liberal, así como el nuevo tipo de proyecto de la Carrera Séptima, que antiguamente era muy estrecha y que hoy, con 50 metros de ancho, conforma el espacio de los principales edificios de los gremios, de los bancos y de las aseguradoras como manifestación del poder. "El entendimiento del poder en la arquitectura puede inferirse de alguna forma por la monumentalidad de los edificios, así como por la presencia en la ciudad del lujo en los detalles", mencionó.

Otro caso ilustrativo es la arquitectura de Albert Speer para Hitler, el palacio de Versalles y la arquitectura de Washington, en la capital de los Estados Unidos, que denotan la manera en que las estructuras le sirven al poder.

Por último, los arquitectos Arango y Niño coinciden en que la historia de la arquitectura y los parámetros del siglo XX para entender sus lógicas hoy se están desvirtuando y dándole paso a nuevas posibilidades de estudio alrededor del análisis del discurso que se podría generar desde una construcción o las inmensas posibilidades y características que tiene el diseño no convencional.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL