¿A quién le podría interesar llegar a regiones alejadas de los centros de poder político, económico y social para preocuparse por los problemas locales? ¿Por qué interesarse en territorios con poca población y con precaria infraestructura, en donde los confines son difusos y la gente no parece ser ni de aquí ni de allá? Las respuestas parecen lógicas, pero no lo son.

El Estado, según la Constitución, debe "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes ["]; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

Pero estos nobles principios constitucionales palidecen ante la abrumadora realidad nacional, sobre todo en aquellas zonas desprovistas de un Estado amplio y efectivo. Un 15 de marzo, hace 18 años, la Universidad Nacional de Colombia le recordó al país que la premisa "servir a la comunidad" era algo que se debía cumplir con todos los ciudadanos, no solo con aquellos de las grandes urbes y sus periferias rurales.

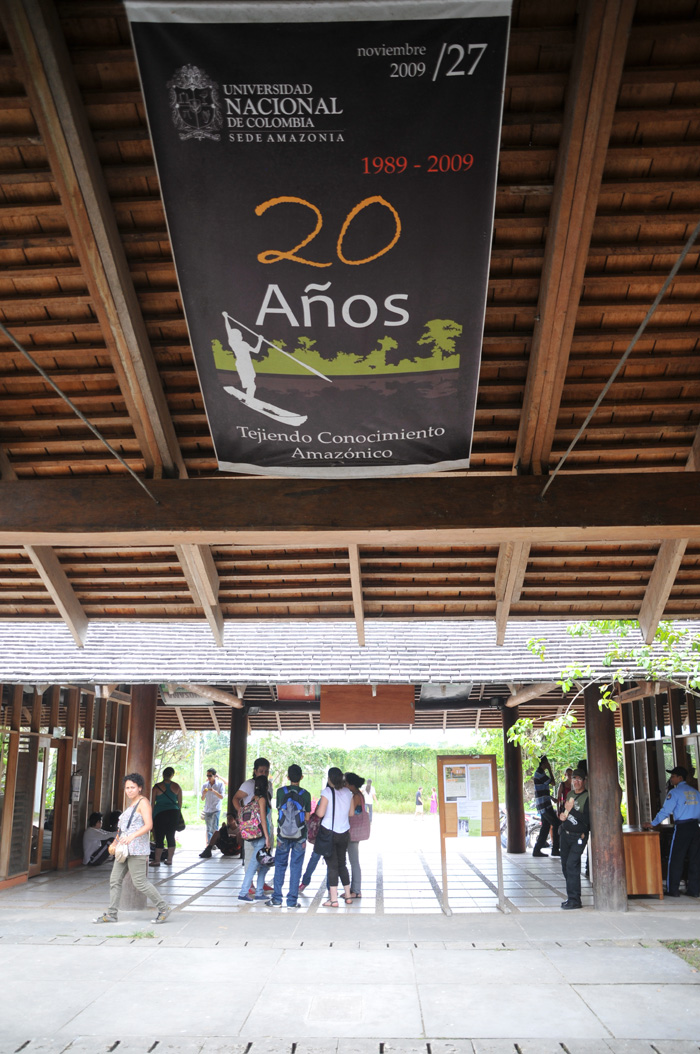

Con la apertura de la sede Amazonia, en la ciudad de Leticia, comenzó uno de los proyectos más innovadores y ambiciosos que ha visto la nación en las últimas décadas para "promover la prosperidad general". Es un hito comparable con la creación misma de la Universidad. Para quienes tengan "mentes pequeñas", quizás esto no sea así, dice Guillermo Páramo, exrector de la UN y artífice intelectual de las sedes de frontera.

"Colombia tiene unas fronteras abandonadas y desconocidas que se están perdiendo. Esa falta de sentido de lo nacional explica la pérdida de territorios como el istmo de Panamá, en el pasado, y del mar Caribe en el Archipiélago de San Andrés, en el presente. Esa mutilación, que es gravísima, seguirá ocurriendo mientras no reconozcamos que el país es mucho más que la zona andina y algunas ciudades en la costa atlántica", manifiesta el exrector.

"¡Claro, él las creo y él las defiende!", dirían sus detractores. Por supuesto, este sociólogo insiste en salvaguardar el concepto de lo nacional que hay en la naturaleza y fines de la principal institución de educación superior del país.

"La UN fue creada para continuar esa empresa que fue la Comisión Corográfica a mediados del siglo XIX. La misión entonces era conocer las regiones del país, su naturaleza, su gente y sus costumbres. Por primera vez, las ilustraciones mostraron el rostro del hombre del campo y sus vestimentas. Hoy, Colombia sigue siendo un país por conocerse a sí mismo, y para eso está la Universidad y, sobre todo, sus sedes de frontera: para comprender la complejidad de la vida y la sociedad de esta nación", dice el profesor Páramo.

Pies sobre la tierra

El profesor Pablo Palacios Hernández, director de la sede, es consciente de que este arquetipo de presencia en regiones apartadas todavía tiene que salvar grandes retos. No obstante, el camino recorrido hasta el momento ha valido la pena.

"Este modelo nació en Leticia. Y fue Páramo quien, en 1995, convirtió a la estación científica que había en la zona en la quinta sede de la Institución. Él desarrolló todo un documento Conpes sobre el papel que debían cumplir el Estado y la UN con estos centros académicos, a los cuales veía como verdaderas fronteras del conocimiento", cuenta el profesor Palacios.

En el año 2000, se instauró la primera Maestría en Estudios Amazónicos, que afrontó problemas para que el Consejo Superior Universitario la aprobara. "No era un programa disciplinar, sino que respondía a problemáticas regionales. Esto significó una transformación lenta dentro de la ortodoxia de la Universidad para poder establecer una nueva visión de lo que debía ser el papel de la academia en las regiones".

Agrega que, al principio, la UN era un "bicho raro" entre pobladores, líderes sociales y políticos de la zona, debido a que no había un contacto directo con la comunidad. Faltaba un elemento crucial para legitimar su presencia: la apertura de pregrados, su principal función misional. Fue así como se abrió el primer ingreso especial por áreas, esquema que colapsó en su momento y que se transformó en lo que hoy es el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama).

"Para hacer región en el país, necesitamos capital humano formado: doctores, ingenieros, agrónomos, historiadores. [...] Así se establece la masa crítica de conocimiento para que su destino sea dirigido por los mismos amazonenses y no, como hasta hace poco, por foráneos", expone Palacios.

Ahora hay unos 35 egresados que ocupan puestos de decisión a nivel regional. Algo muy destacable es que las autoridades y líderes locales ya buscan a la UN y no la ven con recelo, como antes ocurría.

Las sedes de frontera también marcaron un hito en el contexto latinoamericano al ser el primer proyecto de este tipo. A los pocos años, el Estado brasileño, al ver el modelo colombiano, instaló en la ciudad de Tabatinga (al lado de Leticia) una sede de la Universidad del Estado de Amazonas, cuya sede principal queda en Manaos. La diferencia con la UN en la Amazonia es que solo desarrolla docencia.

Trabajo por delante

Johannie James Cruz, directora de la UN en el Caribe, en la Isla de San Andrés, también hace una defensa vigorosa de este modelo de presencia nacional. "Más que nunca estamos teniendo un protagonismo esencial, no solo para la región en sí misma, sino para el país".

En este caso, hay responsabilidades claras, como fortalecer las políticas de vecindad. La posición geográfica de la sede es fundamental para afianzar los lazos con los países vecinos, los cuales pueden fortalecerse precisamente a través de la academia.

Los profesores Palacios y James coinciden en afirmar que no hay otra entidad, como la Universidad Nacional de Colombia, que se preocupe auténticamente por la formación de los ciudadanos de estas regiones, históricamente olvidadas por el Gobierno nacional.

"Aquí difícilmente llegará la universidad privada porque su lógica de funcionamiento no lo permite. Nosotros somos los llamados a hacer presencia en estas regiones y tratar de mejorar la calidad de vida de sus habitantes", reflexiona Palacios.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL