La oralidad, la lectura y la escritura, factores esenciales en el aprendizaje

Tumaco guarda una tradición ancestral cimentada en la oralidad y en la relación persona-comunidad-territorio-medioambiente. Foto: archivo Unimedios.

Es muy importante determinar cómo viven los jóvenes la lectura y la escritura en sus comunidades. Foto: archivo Unimedios.

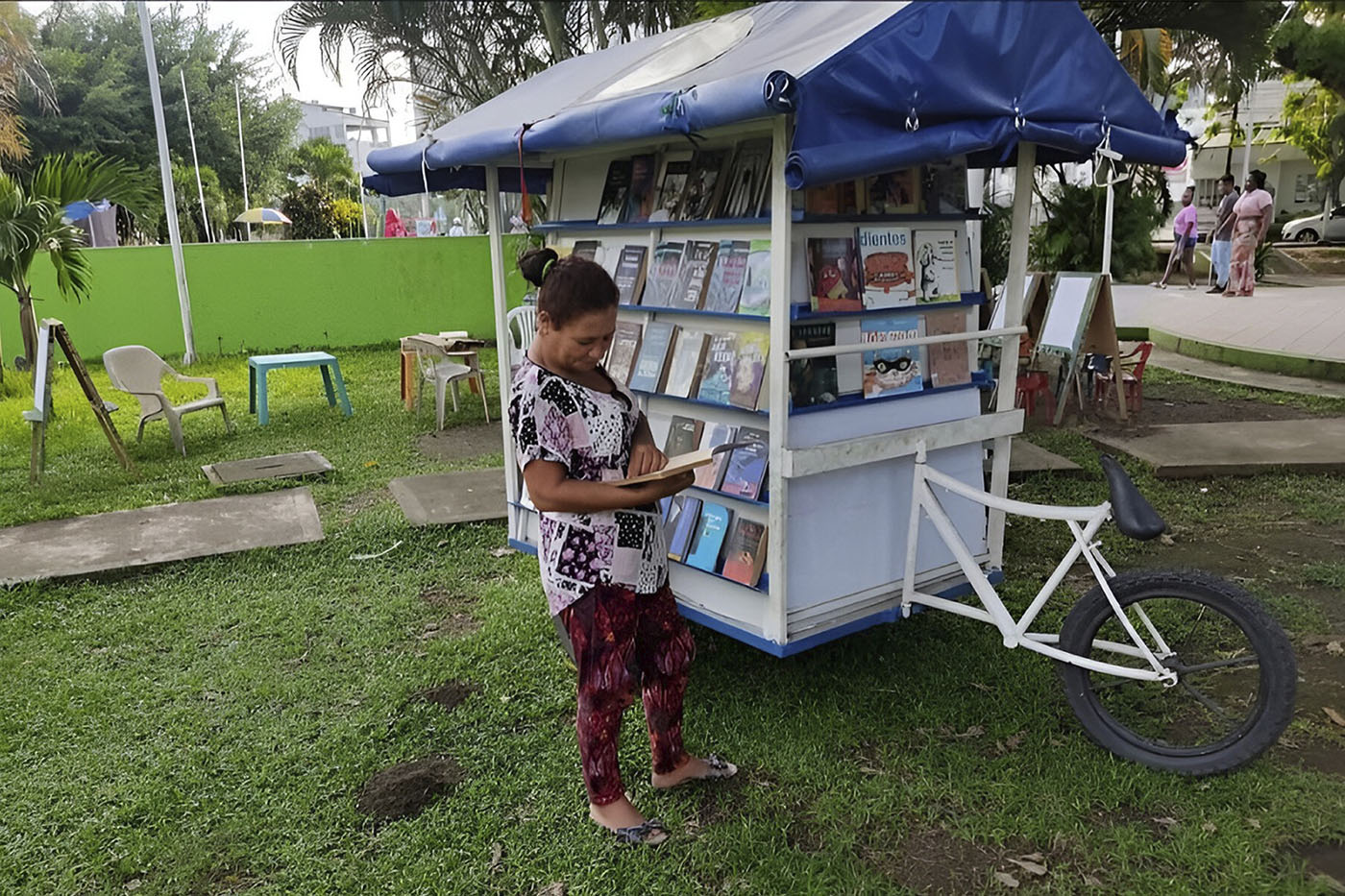

La Bicibiblioteca del Saber es una herramienta en los procesos de lectoescritura de los estudiantes de colegios públicos y privados de Tumaco. Foto: Ruth Andrea Cortés Suárez, magíster de Lingüista de la UNAL.

Estudiantes de diferentes carreras fortalecen sus capacidades de lectura y escritura propias del contexto académico universitario. Foto: archivo Unimedios.

Una de las fortalezas de los jóvenes de estos territorios es la oralidad, producto de una tradición sociohistórica ancestral. Foto: Andrea Ojeda Garcés, Unimedios Tumaco.

Sin embargo algunos de ellos no han logrado desarrollar competencias como la comprensión lectora y la expresión escrita, ya que en su contexto –es decir las comunidades urbanas y rurales de estos territorios– predomina la oralidad, y además deben incursionar en una cultura escrita que incorpora la lectura y la escritura a sus historias de vida.

Por lo anterior, en su investigación “La relación entre la literacidad académica y la literacidad de los estudiantes del programa (Peama) de la Sede Tumaco que ingresan a la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia”, la lingüista Ruth Andrea Cortés Suárez, magíster en Lingüística de la UNAL, explora los vínculos de los jóvenes de algunos sectores de Tumaco en su proceso de transición de la oralidad a la escritura académica.

Cuando un estudiante ingresa a la universidad se espera que cumpla ciertas expectativas en cuanto a las competencias comunicativas como la producción y comprensión de textos. Se asume que están listos para ingresar y responder a las demandas de literacidad exigidas para comenzar a aprender las prácticas de su disciplina.

La magíster Cortés agrega que “la literacidad es un concepto teórico que se plantea para abordar y entender la lectura y la escritura de una forma alternativa a la tradicional, ya que estas prácticas son realizadas por todas las personas en sus contextos sociales, es decir, no es solo la condición de leer, codificar e interpretar, sino del significado que tiene para la comunidad y las personas”.

Agrega que, “por un lado, la literacidad académica es la lectura y la escritura de la universidad, es decir lo que deben hacer los estudiantes cuando ingresan a la educación superior, y por otro lado la literacidad de los jóvenes es cómo viven la lectura y la escritura en sus comunidades, cómo viven el día-día, cómo escriben diferentes tipos de textos que van desde los más sencillos hasta formas más complejas”.

Asimismo se profundiza en los tipos de escritos que realizan los estudiantes en su diario vivir y cómo esto los prepara, dispone o dificulta en su relacionamiento con la escritura académica, que consiste en crear un cuento o resumir un libro.

Para ello es muy importante tener en cuenta lo que leen y escriben, además de las características de su contexto de procedencia como las minorías lingüísticas y socioculturales (consejos comunitarios y pueblos indígenas).

La composición demográfica de Tumaco es aproximadamente un 95 % población afrodescendiente, 3 % indígena y 2 % mestiza. Se trata de una comunidad que presenta unas de las condiciones más críticas del país tanto en bienestar y calidad de vida como en desempeño académico y acceso a la educación formal.

Cuando la investigadora realizó su pregrado en Lingüística decidió acercarse a la didáctica de la lectura y la escritura. Su interés por explorar esta temática nació en una experiencia de acompañamiento a los procesos de lectura y escritura académicas adelantada en la Sede Tumaco en 2015, con el Programa de Lectura y Escritura Académicas de la Universidad Nacional de Colombia (LEA en la UN).

Gracias a esta experiencia le surgieron inquietudes acerca de la manera en que los jóvenes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) de la Sede Tumaco experimentan su transición a la escritura académica, teniendo en cuenta la literacidad y las características sociales y culturales de sus comunidades de procedencia.

La investigadora agrega que, “la mayoría de los estudiantes que ingresan a la Universidad presentan ciertas dificultades en la comprensión y producción de textos académicos, lo cual incide en su desempeño académico”.

Este problema se agudiza con aquellos de comunidades bilingües (con el español como segunda lengua) o quienes manejan una variedad del español que no corresponde al de muchas prácticas comunicativas en la vida universitaria, lo que acarrea un bajo desempeño académico e incluso en deserción.

Por eso la magíster recomienda fortalecer el trabajo en la lectura y la escritura académicas para el ingreso a la Universidad y al proceso de movilidad entre Sedes, ya que estos jóvenes forman parte de una población con prácticas lingüísticas y socioculturales específicas –producto de una tradición sociohistórica ancestral cimentada tanto en la oralidad como en una estrecha relación entre la persona, la comunidad y el territorio-medioambiente– y que se encuentran en un proceso de transición e incursión a la cultura escrita.