La facilitación participativa impulsaría el cambio social, ¿cómo?

Los objetos como actuantes o participantes del espacio participativo. Foto: Manuel Rodríguez, magíster en Diseño Industrial de la UNAL.

El facilitador como participante de las conversaciones. Foto: Manuel Rodríguez, magíster en Diseño Industrial de la UNAL.

El rol del investigador como observador y guía de las dinámicas en los talleres. Foto: Manuel Rodríguez, magíster en Diseño Industrial de la UNAL.

El facilitador les ayuda a los grupos de personas a trabajar juntas de manera eficiente y efectiva para alcanzar sus objetivos comunes. Foto: archivo Unimedios.

La facilitación se debe reconocer como una competencia que requiere formación en actitudes, aptitudes y habilidades procedimentales en espacios participativos. Foto: archivo Unimedios.

Manuel Alejandro Rodríguez García, estudiante de la Maestría en Diseño Industrial de la Facultad de Artes de la UNAL, explora la facilitación como una herramienta esencial para transformar dinámicas colaborativas en entornos de diseño social. Su estudio demuestra cómo la participación activa y las herramientas etnográficas pueden movilizar a las personas y generar un cambio profundo en los espacios de colaboración.

En su trabajo identificó al facilitador como un actor esencial en los procesos participativos. “Se trata de una persona con habilidades y experiencia que, con una postura flexible y casi invisible, guía a los grupos a trabajar juntos de forma eficiente y efectiva para alcanzar sus objetivos comunes”, explica el estudiante Rodríguez.

Destaca además que “el objetivo de un facilitador no es solo guiar el proceso, sino crear un ambiente de apoyo y cuidado mutuo; se trata de cuidar tanto a los demás como a uno mismo generando dinámicas efectivas que conduzcan a resultados concretos”.

Este enfoque lo llevó a centrar su estudio en la manera como el facilitador les ayuda a los participantes a moverse desde su estado actual (punto A) hacia sus metas (punto B), gestionando la brecha mediante el desarrollo de actitudes, conocimientos y experiencias colaborativas.

Para él, “entender el contexto emocional de los grupos es fundamental, en especial en una sociedad como la colombiana, donde las personas suelen refutar y debatir desde perspectivas diversas, pues somos una sociedad con mucho dolor”. También subraya la importancia de crear espacios seguros donde las emociones y los contextos personales se puedan expresar abiertamente.

La investigación se estructura en dos componentes principales; el primero es el uso de herramientas etnográficas para observar y analizar los comportamientos y las dinámicas sociales de los participantes. “Uno busca hacer un espacio seguro para que se sientan en su entorno; estas herramientas le permiten al facilitador conocer los dolores, aspiraciones y sueños de los asistentes, lo cual facilita una interacción genuina y transformadora”, señala el magíster.

El segundo pilar es el concepto de “agencia”, que él define como “la capacidad de actuar y generar efectos en situaciones cotidianas. Este poder de agencia le pertenece no solo a las personas sino también a los objetos y herramientas que usamos en nuestras interacciones”.

Dicho enfoque resalta que la agencia, tanto humana como material, puede actuar como un catalizador para el cambio social en los espacios de diseño colaborativo.

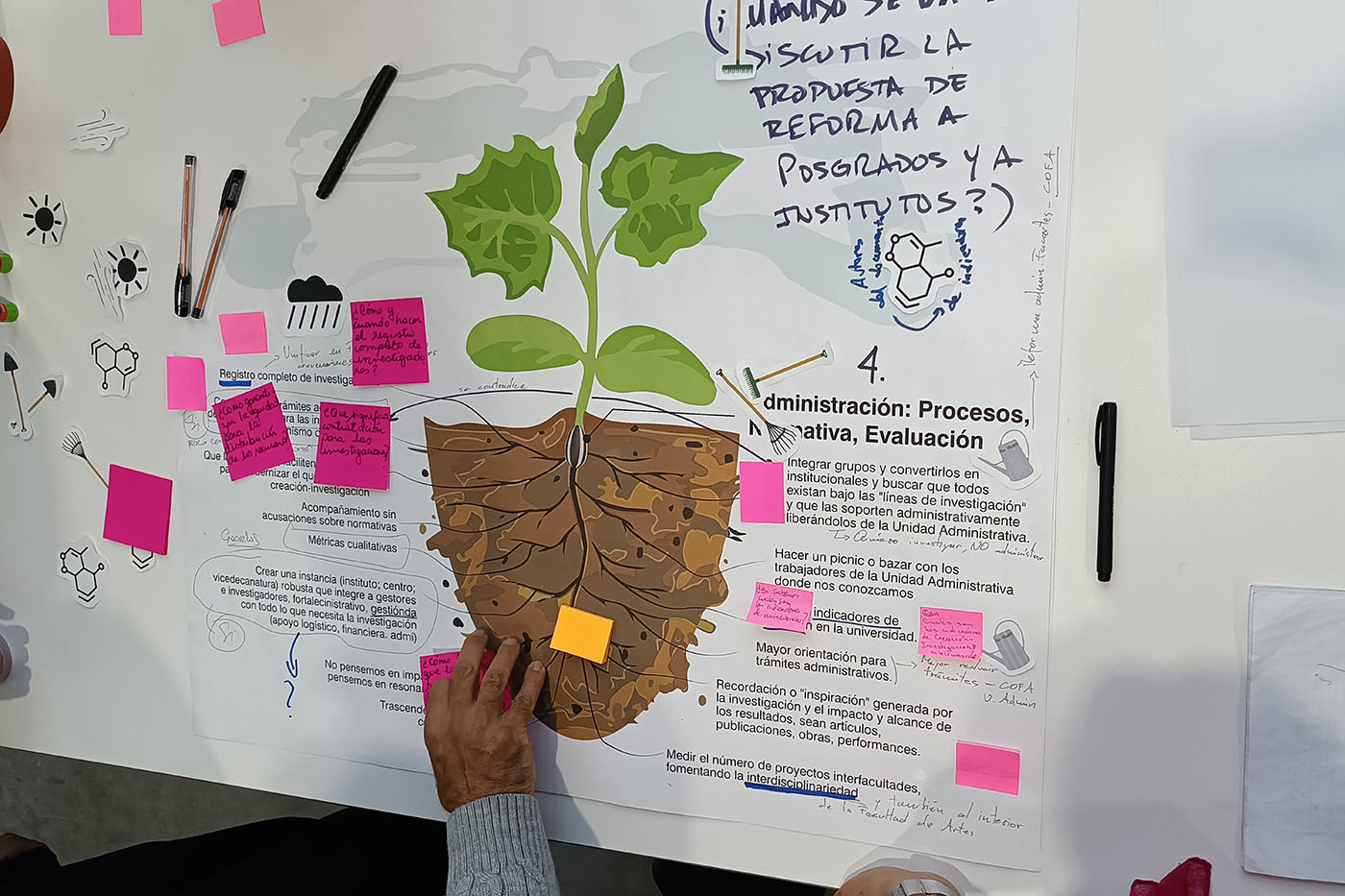

El investigador aplicó su metodología en la reestructuración del sistema de investigación-creación de la Facultad de Artes de la UNAL. Durante este proyecto organizó cuatro talleres con la participación de estudiantes, administrativos, docentes y directivos.

Uno de los momentos más reveladores de los talleres ocurrió cuando compartió datos básicos obtenidos en línea sobre la incidencia de la investigación-creación en Colombia, lo cual generó incomodidad entre algunos docentes, quienes expresaron su descontento.

Este momento, que se podría ver como un fallo, se convirtió en el mayor éxito del taller: los participantes tomaron el control del espacio y movilizaron su propia agencia para dirigir la conversación hacia sus propias inquietudes y necesidades.

En la última sesión llevó ilustraciones de plantas e invitó a los asistentes a interpretar el sistema de investigación-creación como un “sistema de cuidado”, enfoque que ayudó a los participantes a sentirse como parte de un ambiente de apoyo mutuo y facilitó una participación más activa.

Los resultados de los talleres mostraron un potencial significativo en la facilitación como campo emergente de investigación. Al final de estos encuentros varios participantes expresaron su interés en aplicar las técnicas de facilitación en sus propios grupos de trabajo, reconociendo el impacto positivo de la metodología en el proceso de colaboración.

“El diseño social se beneficiaría enormemente de esta práctica, especialmente en un contexto donde la empatía y la flexibilidad son tan importantes como las habilidades técnicas”, señala el magíster.

Como parte de su aporte al campo del diseño propone una “antiguía” para la facilitación, en la que rechaza los esquemas rígidos en favor de una metodología adaptativa. “No busquemos un paso a paso, porque eso no es facilitar, es preparar un taller; en vez de eso veamos la facilitación como un proceso dinámico en el cual el facilitador actúa como ‘un buen capitán en aguas turbulentas’ o ‘un escalador en la niebla’, donde cada paso cuenta”.

Concluye que la facilitación debería ser reconocida como una competencia que requiere de una formación en actitudes, habilidades y una comprensión profunda de las emociones y las dinámicas grupales. “Cualquiera puede facilitar, pero no cualquiera puede ser un facilitador”, destaca.