Estigma dificulta acceso a servicios de salud mental adecuados e integrales

El 40 % de los colombianos ha presentado un trastorno mental en algún momento de su vida. Foto: archivo Unimedios.

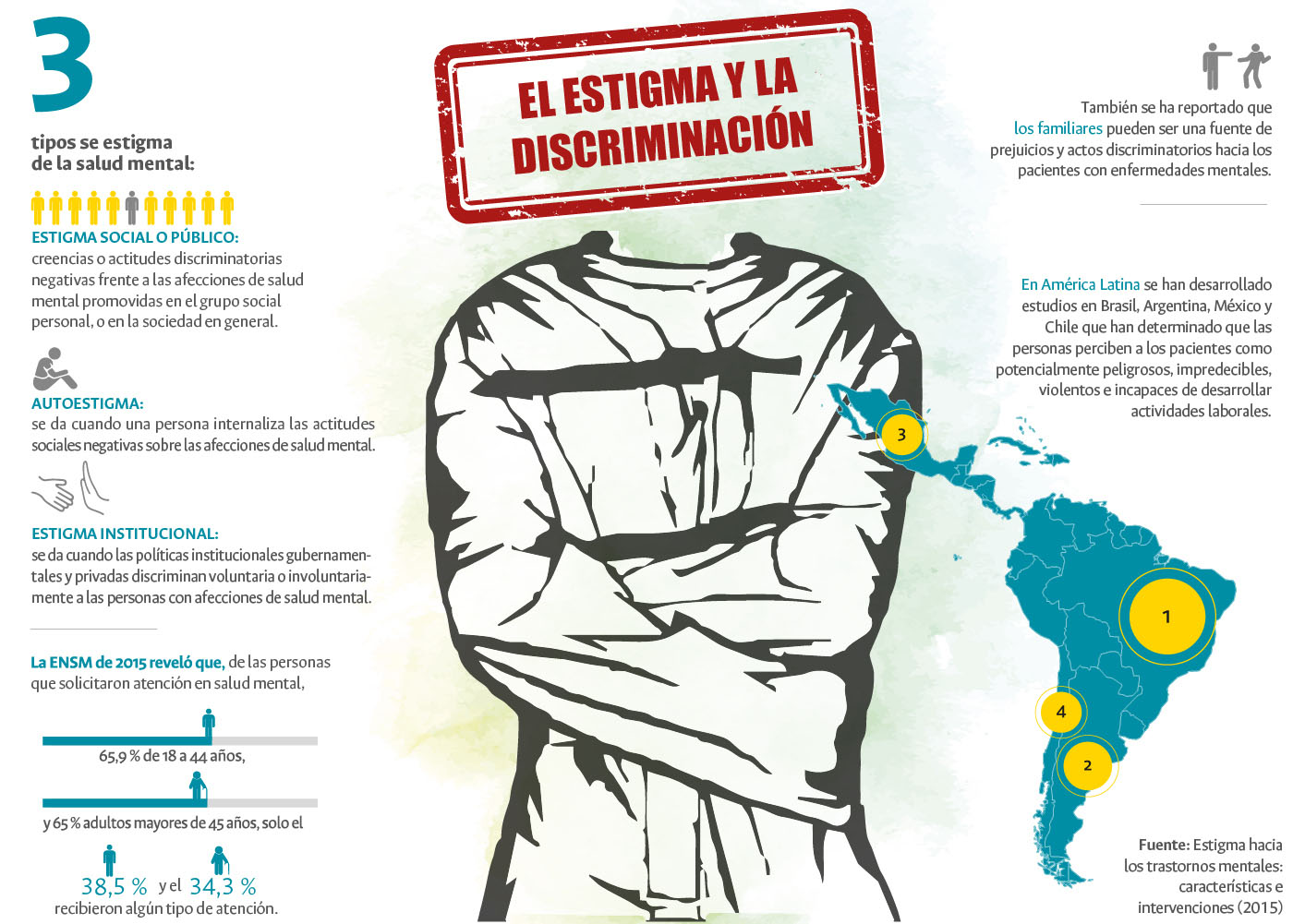

Foto: infografía Unimedios.

Apenas 1 de cada 10 pacientes diagnosticado con un trastorno mental ha recibido atención psiquiátrica. Foto: archivo Unimedios.

La normalización del trastorno mental se ha dado de una forma tan negativa y excluyente, que quienes lo sufren prefieren callar. Foto: archivo Unimedios.

Un estudio adelantado en Bogotá, Medellín y Cali por el Instituto en Salud del Comportamiento Humano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con una muestra de 120 personas con diagnóstico de trastorno mental grave, 120 familiares y 120 profesionales en salud mental, encontró que en los tres grupos el estigma percibido es alto y que afecta el acceso a servicios de salud mental.

En las entrevistas se identificó que la población más afectada por el estigma como barrera para acceder a servicios de salud mental son las personas que padecen esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión profunda. También que si ellas no reciben un tratamiento adecuado pueden tener un mayor riesgo de involucrarse en delitos o de ser víctimas de violencia o abuso.

“El estigma percibido es la creencia de que las personas con enfermedad mental son juzgadas, rechazadas o discriminadas por la sociedad, y puede afectar la autoestima, la confianza y el bienestar de los individuos con esta condición”, explica el psiquiatra Edwin Herazo, director del Instituto, quien adelantó la investigación con los doctores Adalberto Campo Arias, profesor de la Universidad del Magdalena, y Heidi Celina Oviedo, médica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El estudio se dividió en esos tres grupos para determinar cómo percibían el estigma las tres partes: la persona que sufre la enfermedad, sus familias, y quienes prestan el servicio médico.

Según el experto, “en general, las personas, la sociedad y las instituciones pueden entender esto como un rasgo amenazante o perturbador en un momento dado y en el contexto social en el que se presente el individuo. En consecuencia, se ve una discriminación proveniente de esa estigmatización, entendiendo que de ahí también viene el prejuicio”.

“Por ejemplo, en el ámbito médico se recomienda no decir que una persona ‘es psiquiátrica’ o llamarla por su diagnóstico, ya que este tipo de manifestaciones llevan una carga de prejuicio, estigmatización y discriminación. Esto también cobija las barreras burocráticas durante la atención prestada, como decir que la persona se está ‘inventando’ una enfermedad”, destaca el psiquiatra.

Así mismo, considera que “desde antes de la pandemia, en Colombia las personas han tenido que omitir que tienen problemas de salud mental, si están en tratamiento o si están recibiendo algún tipo de apoyo psicosocial, porque tradicionalmente eso se puede convertir en un elemento que no permite que los seleccionen para un cargo o un ascenso; incluso ocurre en los procesos de admisión de algunas instituciones académicas”.

Frente a esta situación, la doctora Raquel Viejo Sobera, profesora del área de Neuropsicología y Neurociencias de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora del Cognitive NeuroLab, señala que es imprescindible normalizar los trastornos mentales.

“Nadie se metería con otra persona porque tiene gripe, por ejemplo, porque se entiende que es algo que te viene de fuera y tú no lo has provocado, pero con trastornos mentales como la depresión se tiene la idea de que es el propio paciente el que se lo provoca, o el que no es capaz de salir de ahí porque es débil”.

Sin embargo, la normalización del trastorno mental se ha dado de una forma tan negativa y excluyente, que quienes lo sufren y sus familias prefieren callar, y algunos médicos tratantes llegan a juzgarlos por la razón de su consulta.

Llegar al diagnóstico no es una tarea fácil. El recorrido que debe hacer una persona para acceder a este servicio depende del plan de salud que tenga: si es un Plan de Atención Básico (antiguas EPS), debe sacar una cita con médico general, esperar su valoración y ser remitido a cita psicológica, para la cual deberá tramitar una autorización. Este especialista realiza una nueva valoración y le sugiere, según el caso, unas citas semanales que también requieren de una autorización que se demora unos 15 días.

“Cuando han pasado unos meses y finalmente la persona logra ir a una segunda cita, es posible que su especialista ya no sea quien lo atendió antes y tiene que comenzar nuevamente todo el proceso. Los tiempos de espera para ver a un psiquiatra pueden llegar a los tres meses”, explica la profesora Yolanda Torres, especialista en Salud Mental.

Casos como este dejan en evidencia que en Colombia el estigma como barrera para acceder a servicios de salud mental se materializa por factores como la reducción de solicitud de atención; la escasa asignación de recursos para salud mental; el proceso sistemático de pauperización de las personas que los padecen; el incremento del riesgo de implicaciones en delitos; el contacto con el sistema legal, y la invisibilización de la vulnerabilidad de estas personas.

“La gente piensa que los diagnósticos ya están dados, pero el camino para llegar a ellos es largo, porque parten de la aceptación. Una persona puede tardar hasta 5 años buscando ayuda para tratar ese malestar, que sabe que se está manifestando, pero no sabe qué es”, concluye el profesor Herazo.

Este texto forma parte del especial de Periódico UNAL impreso y digital, el cual puede leer completo aquí