Enseñanza de la lengua de señas, una oportunidad para apostarle a la inclusión

Talleres de lengua de señas lideradas por Robinson Osorio Benavides en el campus Palogrande de la UNAL Sede Manizales. Foto: Centro Editorial UNAL Sede Manizales.

El Instituto Nacional para Sordos registra 439.772 personas sordas en todo el país. Foto: archivo Unimedios.

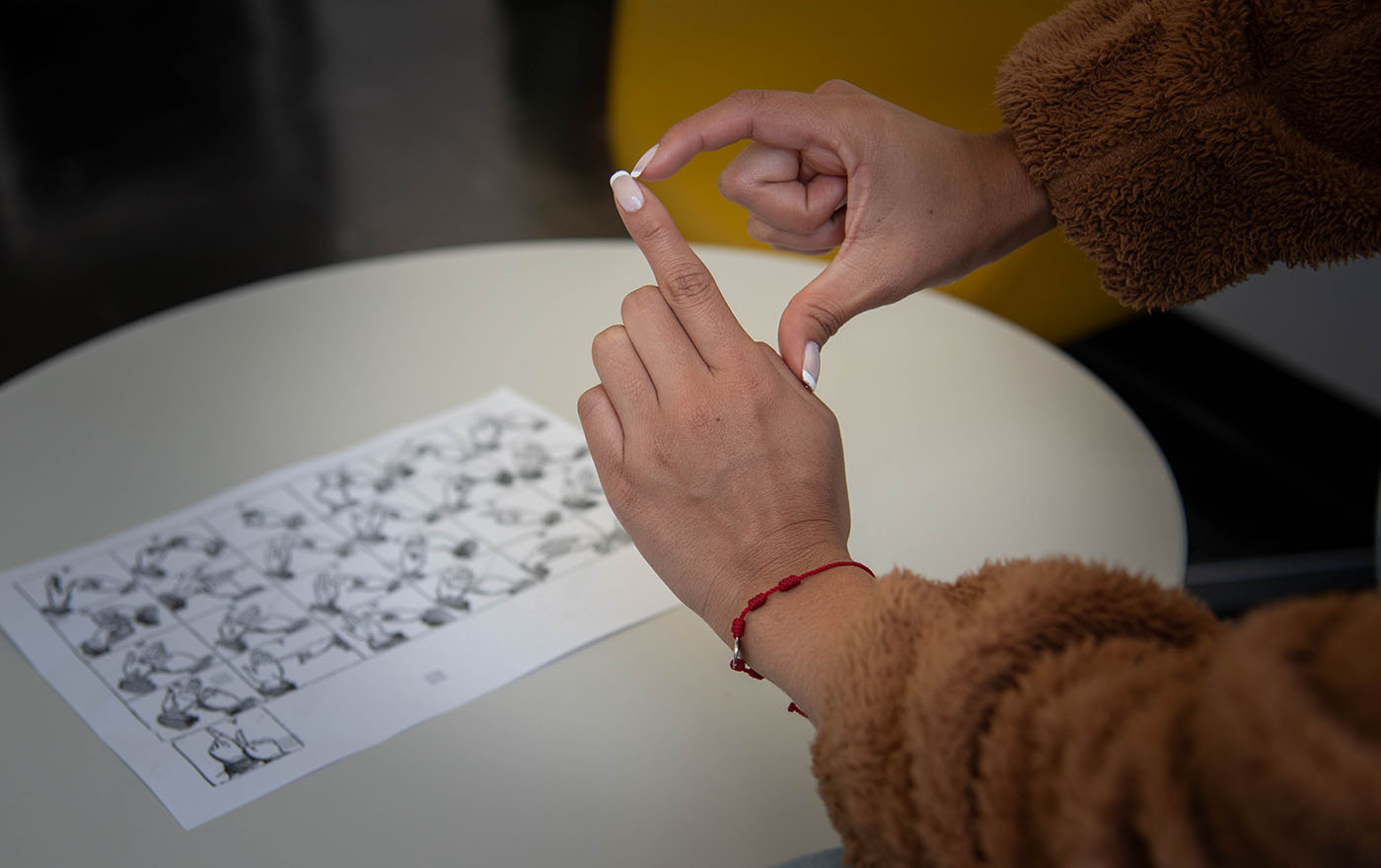

Saludos, objetos, animales, pronombres, sustantivos y adjetivos son algunos de los temas impartidos en los talleres de LSC. Foto: Centro Editorial UNAL Sede Manizales.

No poderse comunicar con otras personas sordas es visto como un fenómeno de invisibilidad en la inclusión. Foto: archivo Unimedios.

Las personas sordas cuentan con un intérprete en cada clase, pero en otros entornos quedan a la deriva, lo que representa todo un reto para la Institución. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

En los talleres se enseña el abecedario, los pronombres, saludos, alimentos, tamaños, sustantivos, adjetivos, verbos, familia, números, colores, pronominales, interrogantes, vocabulario de la casa, profesiones y tiempo, entre otros temas, todo en LSC.

Es la primera vez que en la Sede se pone en marcha esta apuesta, liderada por Robinson Osorio Benavides, estudiante de Sibundoy (Putumayo) que adelanta su último semestre en Gestión Cultural y Comunicativa en la UNAL Sede Manizales. Actualmente él es el único estudiante con discapacidad auditiva, y a pesar de que ha tenido un intérprete a lo largo de toda su carrera, su acompañante solo está presente durante las clases, por lo que en otros escenarios Robinson se queda sin herramientas, ya que la mayoría de sus compañeros y personal administrativo no sabe cómo conversar o expresarle algo a través de la LSC.

“Mi objetivo es convocar a toda la comunidad universitaria para que aprendan esta lengua de señas. Por eso dictaré más de 10 talleres que abarcan desde temas básicos –como los colores o el saludo– hasta conversaciones sencillas que son posibles con las manos”, agrega el estudiante Benavides.

Sin embargo para impartir estas clases no basta con aprender la lengua de señas, ya que no cualquiera lo puede hacer, pues legalmente se deben cumplir ciertos criterios pedagógicos y contar con un aval para realizar este tipo de actividades. Por eso Robinson está tramitando su certificación como instructor de LSC con la Asociación de Sordos de Caldas (Asorcal). Esta práctica realizada en su alma mater no solo se convierte en un aula más, sino que también pretende que en un futuro no muy lejano en la UNAL se puedan implementar más espacios y políticas públicas en gestión de la comunicación para este ejercicio.

“La Universidad necesita abrir más espacios en sus campus. Estas dificultades de comunicarse son como matar las otras lenguas. Así como hablamos de idioma extranjero, espero que la LSC también sea tenida en cuenta. Siento que es discriminada. No estamos preparados por si llegan más estudiantes con esta discapacidad a la Sede”, agrega Robinson.

Aunque su lengua no es el español, Robinson aprendió a hablar con la ayuda de su mamá, poniendo las manos sobre sus cuerdas vocales e interpretando las vibraciones mientras leía los labios de ella. Esto le ha permitido comunicarse y conversar brevemente con otras personas.

“Algunos dicen que una persona sorda no sabe hablar, pero yo les muestro que sí es posible, y que también lo es aprender lengua de señas. Esto motiva a otros a participar en estos espacios. Cuando entré a la universidad ya hablaba, y esto me ayudó a defenderme en la carrera, pero es más el amor por la lengua de señas, porque es mi lengua natal”, agrega Robinson.

El acompañamiento de estos talleres desde el Centro Editorial de la Facultad de Administración es liderado por la profesora Diana Minerva Idárraga Vallejo, gestora cultural y comunicativa, magíster en Administración de la UNAL Sede Manizales.

“Los talleres de lengua de señas que se realizarán este semestre con Robinson forman parte de una estrategia que le propuse desde el semestre pasado como un piloto para fortalecer la inclusión en la Universidad. Y cuando tuve la oportunidad de encontrarme con Robinson dentro del aula, me di cuenta de que eso no es suficiente, que nosotros también tenemos que ponernos en la tarea de aprender, que nuestra obligación, nuestro deber como institución y como docentes es que él no se sienta solo cuando su intérprete se va”.

“Con Robinson no nos comunicamos como nosotros lo hacemos normalmente. Para transmitirle un mensaje debemos ser más sencillos, empleando palabras fáciles de entender. Su lengua de señas es distinta, y aunque hay términos similares, hay muchas cosas que no tienen ese significado para él, como para los hablantes, por eso para interpretar él debe mirarnos y leernos los labios”, menciona la profesora Idárraga.

“Nosotros como universidad tenemos la responsabilidad de aprender la lengua. Si la dejamos de lado, la invisibilizamos, como hemos hecho con muchas comunidades”, concluye.

Por último, se espera que los talleres continúen atrayendo a una audiencia numerosa, que supere los 40 asistentes en cada ocasión. Además el aprendizaje se ha evaluado positivamente mediante actividades en clase y un examen o cuestionario al terminar cada sesión.