Pese a la tradición musical de colombia y su folclor, plasmados en diferentes géneros y estilos, las primeras manifestaciones y estudios de esta cultura artística en el país no fueron la cumbia, el bambuco, el porro ni mucho menos el joropo, sino la música clásica europea de importantes maestros del viejo continente.

La influencia de las tradiciones europeas también tocó a nuestra música, tal como lo evidencian los primeros conciertos y partituras sobre composiciones. Ejemplo de ello es que en la capital, a comienzos del siglo XX, primero sonaron melodías de ópera clásica que de nuestro folclor. Asimismo, los nacientes compositores colombianos hicieron réplica de estas reproducciones como consecuencia del consumo cultural que existía en el momento.

Hacia 1910, el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, consciente de esta realidad, apuntó a la difusión y enseñanza de la ópera de maestros europeos, al tiempo que consolidó los pilares de nuevas composiciones para el contexto colombiano.

Elián Duque, docente de la Facultad de Artes de la UN, reafirma que con el nacimiento de esta propuesta se sentaron las bases para el desarrollo de la música en Colombia. Dicho en otras palabras, "en el Conservatorio de la UN se logró, por un lado, la difusión de obras clásicas europeas de grandes maestros como Bach, Vivaldi, Beethoven y Mozart; y por otro lado, el inicio de la formación de artistas nacionales", afirmó.

A partir de esta iniciativa, investigadores de la un empezaron a recorrer la geografía del territorio colombiano, para ser testigos y exponentes de todo el bagaje musical con el que cuenta el país. Así, se dieron a conocer los estilos y las raíces de la música tradicional en recónditas regiones, al igual que el proceso por el cual este fenómeno cultural se fue transformando con los años.

Desde este punto, se empezó a hablar de cómo se dio a conocer la música tradicional en nuestro país, no solo desde la academia.

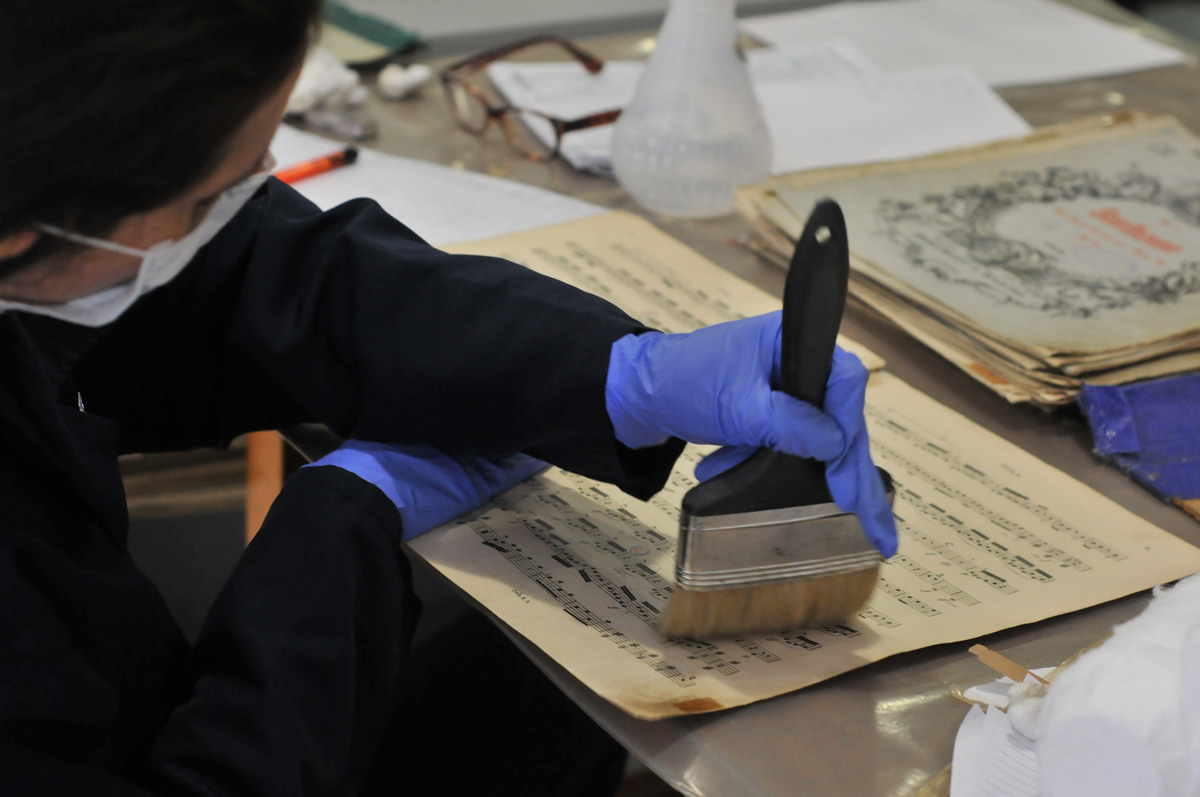

Con el fin de que la memoria tenga ese valor histórico, por más de 40 años la profesora Leonor Rocha, curadora de las diferentes colecciones, emprendió la tarea de armar un gran rompecabezas, con el fin de recopilar todo ese acervo cultural, rescatando piezas escritas y sonoras.

Para ilustrar la recopilación, su mejor fuente fue el Conservatorio de la UN, cuya historia musical, que se remonta a 1882, le ha dado un giro de 180 grados a la mirada de la música en Colombia y, por ende, a la importancia de las diversas composiciones y ritmos propios de cada región.

Según la docente, el rompecabezas concluyó en varias colecciones con 100 años de historia de instrumentos nacionales e internacionales, composiciones de ópera, partituras, discos, cintas magnetofónicas, entre otras recopilaciones.

Exploraciones regionales

Reportes bibliográficos de los años 50 indican que la única forma de registrar archivos musicales no académicos de la época era por medio de cintas magnetofónicas. La historia relata que investigadores del Conservatorio de la UN que trabajaban con la música de Europa y con buenas colecciones de partituras, se preguntaron entonces qué pasaba con lo que se escuchaba en el país.

En consecuencia, maestros como Andrés Pardo y Fabio González, entre otros, comenzaron a hacer esta difusión con grabaciones de campo de la música tradicional, entre 1954 y 1976, en Chocó, Putumayo, Santander, Cauca, Huila, Bolívar y Amazonas. Gracias a sus investigaciones, se descubrió la chirimía chocoana, agrupación instrumental tradicional de esta cultura.

Sus exploraciones también permitieron conocer el primer festival de música tradicional de coplas creadas por campesinos de Santander, así como música de Guapi, corregimiento del Pacífico donde se toca la marimba de chonta y se interpreta el bambuco viejo y el currulao. La profesora Rocha rescata el trabajo etnológico en Mahates (Bolívar), cuna de investigaciones del maestro George List, quien dejó 25 cintas con sonidos de gaitas de la región que en ese momento eran desconocidas. "List abrió la puerta a los gaiteros de San Jacinto. Gracias a él se conocieron en New York y en otras partes del mundo", destacó la docente.

Estas piezas permitieron reconocer que la música de las regiones era la fusión de razas y culturas, y que iba de la mano con sus tradiciones. Los investigadores se dejaron contagiar con los sonidos de los instrumentos "rústicos" de la época y con trabajos empíricos que para ese entonces no eran muy conocidos en el centro del país. Por eso sus incursiones y su divulgación fueron clave para tener en la actualidad ese gusto por la música popular.

La colección, única en este formato, es de 29 cintas. Su material está remasterizado y es consultado por musicólogos, quienes analizan los sonidos propios que identifican la música de las diferentes regiones del país.

Legado de maestros

Un centenar de partituras desde 1882 reposan en la Biblioteca Central de la UN y aunque la mayoría se encuentra en recuperación, se trata de escritos que llevan en sus tapas el peso de varias generaciones y conciertos. Según el profesor e historiador de la UN Mario Sarmiento, muchos de estos textos fueron donados y adquiridos por los directores del conservatorio y constituyen lo más histórico e importante de su repertorio.

Las óperas más relevantes del siglo XIX de compositores italianos y alemanes, ahora son material de consulta para estudiantes y docentes del país que indagan sobre los inicios de este género musical en el mundo. Aunque por su estado se encuentran en reserva, la UN facilita su información.

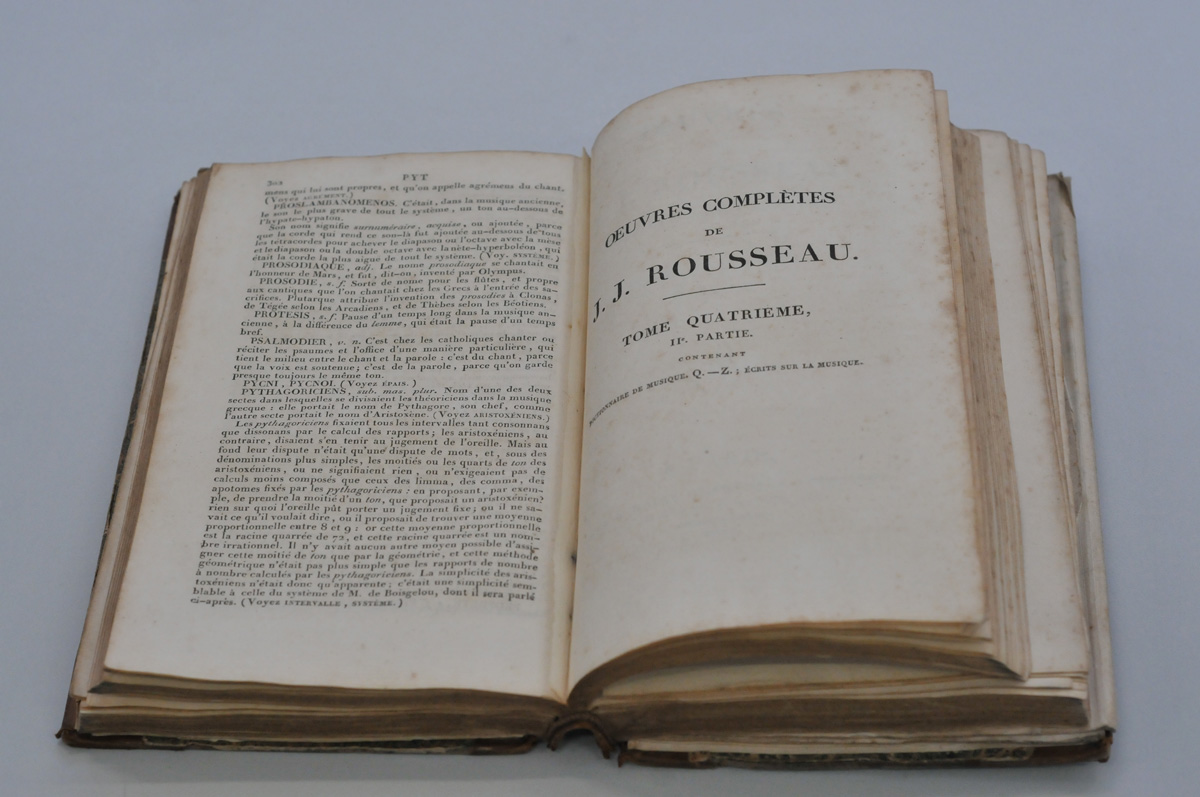

Según el inventario realizado por la curadora, también hay textos de esa época. La copia original del Diccionario de la música del filósofo francés Rousseau, una de las joyas de la biblioteca que reposa en la sección "Libros raros y curiosos".

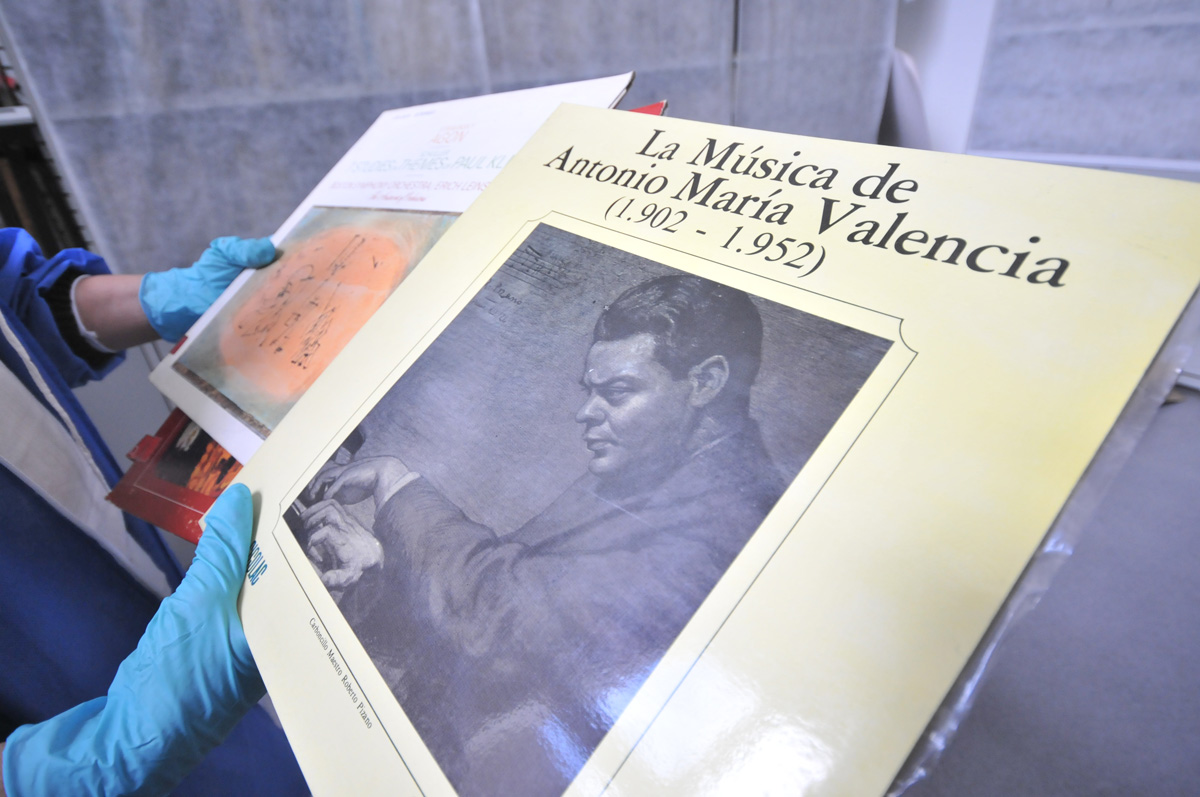

Entre los documentos más valiosos están las composiciones completas del maestro Raúl Mojica, quién se dedicó al tema en la Guajira y el Llano, así como del gran compositor Guillermo Uribe Holguín, fundador del Conservatorio, quien bajo la influencia de la música romántica francesa cautivó a los amantes de este género y dejó su legado.

En suma, el centenar de composiciones y libros de consulta que tiene la UN se ha construido por generaciones y contiene diferentes ritmos y estilos que hacen parte de la historia bibliográfica de Colombia y el mundo. Los amantes de estos géneros podrán encontrar desde óperas de Wagner hasta composiciones de la Región Andina, los Llanos Orientales, la costa del Atlántico y del Pacífico, entre otras.

Vale la pena destacar que grandes solistas de ópera y directores de conciertos venían a Colombia. Según el maestro de la UN Federico Demer, Bogotá era una parada obligada dentro del escenario mundial de conciertos, situación que motivó al maestro Holguín a formar una orquesta de conciertos y realizar repertorios internacionales de los grandes exponentes del mundo, con profesores y estudiantes de la UN.

El legado de compositores que pasaron por el conservatorio es innumerable. Por nombrar algunos: Santos Cifuentes, primero en hacer la composición de una sinfonía en el país llamada Alférez musical; Luis Calvo, compositor de pasillos y bambucos para piano; Jacqueline Nova, quien realizó un gran aporte a las tendencias de vanguardia con trabajos de música electrónica en nuevos formatos; Francisco Zumaqué, Eduardo Carrizosa, Roberto Pineda, Luis Antonio Escobar y Jesús Pinzón Urrea, entre otros.

Muestra viva de evolución

Según la profesora Leonor Rocha, la recopilación del museo organológico invita a viajar por los departamentos del país e imaginar los sonidos de instrumentos de golpe, aire, cuerda y de los elaborados con membranas tensas como parches. Estos instrumentos autóctonos provienen de indígenas y afrodescendientes, de la Costa Caribe, el altiplano cundiboyacense, los Llanos Orientales, Santander y el Amazonas.

Alexander Portilla, coordinador de documentación de la Dirección de Museos de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que la colección fue elaborada por maestros de la un y se dio gracias al aporte de sus investigaciones de campo en las diferentes zonas del país. Un total de 211 instrumentos hacen parte del acervo musical de las diferentes regiones de Colombia y del mundo.

Entre los instrumentos más curiosos está el maguaré de las comunidades indígenas de Amazonas y Putumayo. Es grande y robusto, elaborado con el tronco del umarí o del árbol de comino, maderas que no arden; su construcción se hace socavando el tronco con fuego hasta dejar las lengüetas vibrantes en su interior, las cuales permiten oír el instrumento a 25 o 30 kilómetros a la redonda.

Tienen 80 cm de diámetro y 140 cm de largo. Su imponente sonido aún es tradicional para las danzas ceremoniales en la región y es utilizado en "El baile del muñeco", para la recolección de las cosechas de chontaduro.

En ese vasto recorrido, se reseñaron instrumentos de las comunidades palenques y afro que reproducen música africana en el Caribe colombiano. El arco de boca proviene de África y lo tocan el pueblo Bujo (Córdoba), de la misma forma como lo interpretan en la actualidad los africanos.

La cuota de elementos extranjeros donados por sinfónicas internacionales también hace parte de este legado. El autoharp, de finales del siglo XIX, fue uno de los más utilizados en los inicios del blues y el jazz en Estados Unidos. A esta colección se suman tres armonios que datan del siglo XVIII, que servían para ambientar la música de salón e ilustran la importancia que tenían las interpretaciones de la época.

Un instrumento que llama la atención de los visitantes es la marimba de chonta de la Región Pacífica, una de las primeras de los años 50, traída desde Guapi. Su ritmo se conjuga entre sonidos agudos y graves y es clave para el currulao. Esta es la típica marimba que se aprecia en el festival Petronio Álvarez.

En suma, la historia de la música en el país es muy diversa y presenta muchas aristas. Por tal razón, es importante reconocer que la cultura de Colombia a nivel musical es tan heterogénea como sus regiones y costumbres.

Las colecciones son la muestra viva de la historia musical del país. Sus documentos escritos (composiciones y partituras) y discos de acetato del siglo XX reposan en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria mientras que los instrumentos testigos de la cultura y tradición de diversas comunidades se encuentran en el museo del Claustro San Agustín de la UN.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL