El futuro de la movilidad y la economía está en las redes de sistemas complejos

Las redes en sistemas complejos son una forma de entender mejor cómo resolver problemas en movilidad y economía participativa y comunitaria. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

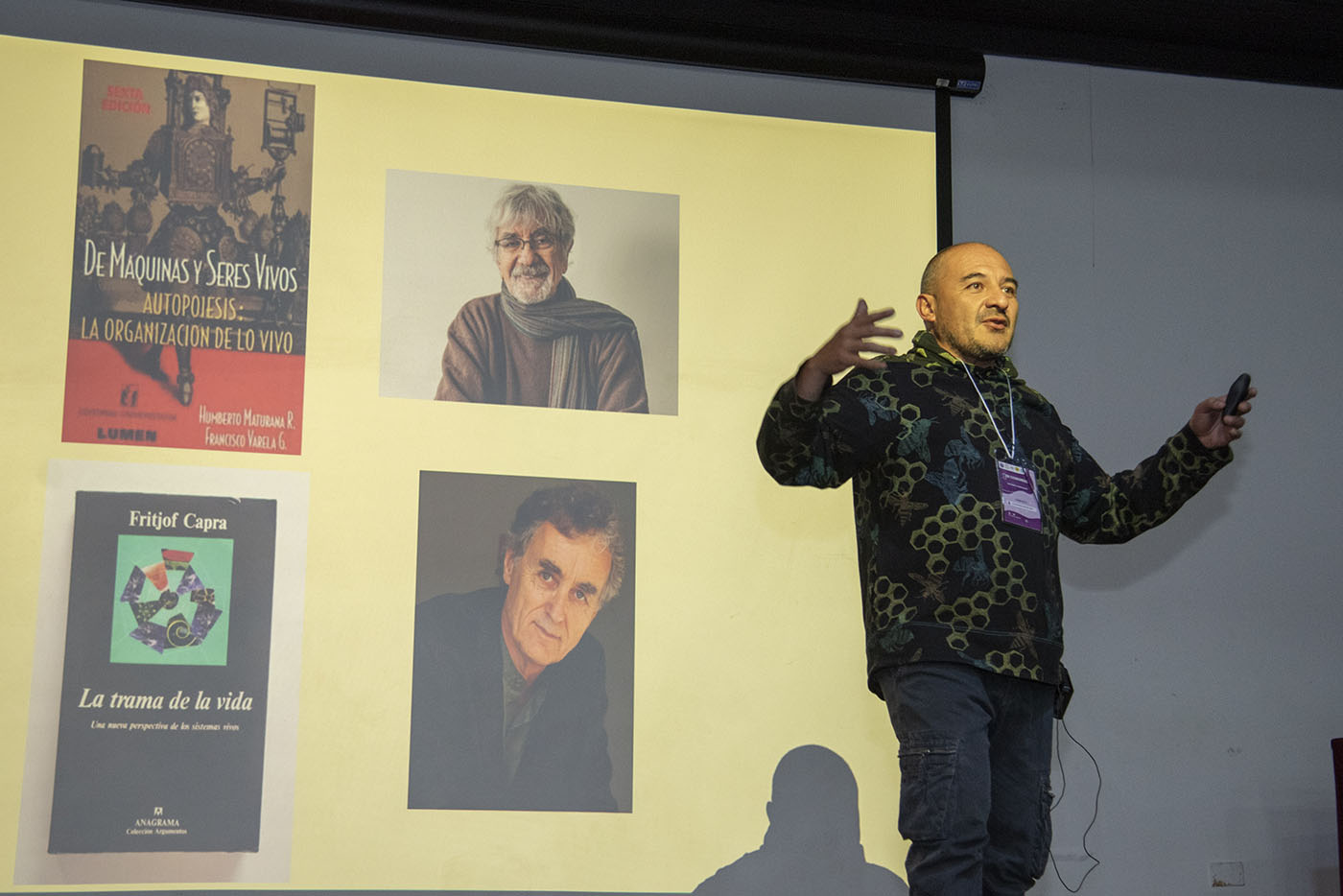

Alejandro Pérez Riascos, profesor del Departamento de Física de la UNAL, habló sobre algunas aplicaciones que se podrían dar en los sistemas de metro del mundo. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

Alexander Rincón, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, se refirió a la economía desde un enfoque más integral desde las comunidades. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

Entendiendo los sistemas complejos se podrían diseñar llantas más resistentes al daño en las carreteras. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

Asistentes a la primera versión del Congreso Colombiano Interdisciplinar en Información y Redes en Sistemas Complejos, realizado en la UNAL. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.

Un mapa de conexiones entre diferentes puntos, similar a las vías de una ciudad, que se unen y permiten que los vehículos transiten de un lugar a otro, así son las redes de sistemas complejos, un concepto que se popularizó a partir de la década de 1990, cuando distintos expertos comenzaron a probar esta metodología en casos de la vida real, pero cuyo origen es la teoría de grafos, un campo de la matemática que se remonta al siglo XVIII y que analiza relaciones entre conjuntos de cosas.

El doctor en Ciencias Físicas Alejandro Pérez Riascos, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), asegura que los sistemas complejos pueden vivir más tiempo y toleran mejor el daño, lo que quiere decir que una red con muchos nodos o conexiones tendrá mejor desempeño, y esto lo explica con una de las aplicaciones que más ha estudiado en este punto: los sistemas de metro en el mundo.

“El metro de Roma es frágil pues solo tiene dos líneas, lo que quiere decir que es una red no muy tolerante al daño, en cambio si se habla de metros como el de París o Londres, que tienen más de 10 líneas, se convierten en sistemas muy efectivos y resistentes, en los que si se quita una pieza no hay mucho problema, porque se puede compensar lo que se retira y esto lo hace un muy buena opción en movilidad”, explica el investigador.

Otros expertos han planteado que la complejidad de los sistemas no los hace más tolerantes al daño, pero él, en compañía de colegas de otros países, han propuesto que esto no es así, y que este tipo de redes sí pueden acumular mejor el daño, sin importar si envejecen, algo como una cicatriz en la piel: según la capacidad del sistema del organismo, la respuesta será mejor.

También se destaca la capacidad de los nodos para mejorar la abrasión de las ruedas en las carreteras, esto quiere decir que utilizando redes en sistemas complejos se puede incrementar la adhesión de los neumáticos cuando van en una vía, beneficiando a los conductores, ya que el daño progresivo se puede tolerar mejor y no hay que comprar o renovar las partes.

Por su parte, el profesor Alexander Rincón Ruiz, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, indica que este tipo de metodologías permiten cambiar el enfoque en el campo de la economía, entendiendo que los sistemas vivos no se reducen al medioambiente, sino que se adaptan a él y se transforman de las maneras que sea necesario, por lo que los sistemas complejos son el proceso mismo de la vida.

“La Modernidad llevó a que la economía se concibiera como una disciplina desconectada de un sistema mucho más complejo, que es la naturaleza, el medioambiente y la vida, pues se ha enmarcado en una abstracción ilusoria en la que la interpretación del mundo avanzaba de manera aislada”, señala.

El concepto de bioeconomía ha comenzado a cobrar fuerza en este campo, un término que hace referencia a la diversidad de voces y concepciones que las comunidades tienen sobre lo económico y lo territorial.

Un ejemplo importante de ello que nombra el profesor es el del libro Cartografía ancestral yucuna-matapí, una obra en la que los ríos ubican al territorio y no al revés, y que permite el ordenamiento del pueblo indígena Matapí, que habita el sur del Amazonas sobre el río Mirití-Apaporis.

Por último, el experto invita a leer el libro Bioeconomía: Miradas múltiples, reflexiones y retos para un país complejo, de libre acceso en el siguiente enlace: https://fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/Libro%20bioeconomi%CC%81a_17_10_23.pdf

Las dos conferencias formaron parte de la primera versión del Congreso Colombiano Interdisciplinar en Información y Redes en Sistemas Complejos, organizado por el proyecto estudiantil Ciencias Se Integra, de la Facultad de Ciencias de la UNAL, en colaboración con el Grupo de Estudio Interdisciplinar en Complejidad y Redes.