Combatir bacterias y hongos, otro “superpoder” del borojó

La investigadora analizó los extractos de la pulpa, cáscara y semillas del borojó. Foto: Laura Natalia Chiquiza Montaño, doctora en Biotecnología, UNAL Sede Medellín.

La doctora Chiquiza cultivó las células en laboratorio. Foto: Laura Natalia Chiquiza Montaño, doctora en Biotecnología, UNAL Sede Medellín.

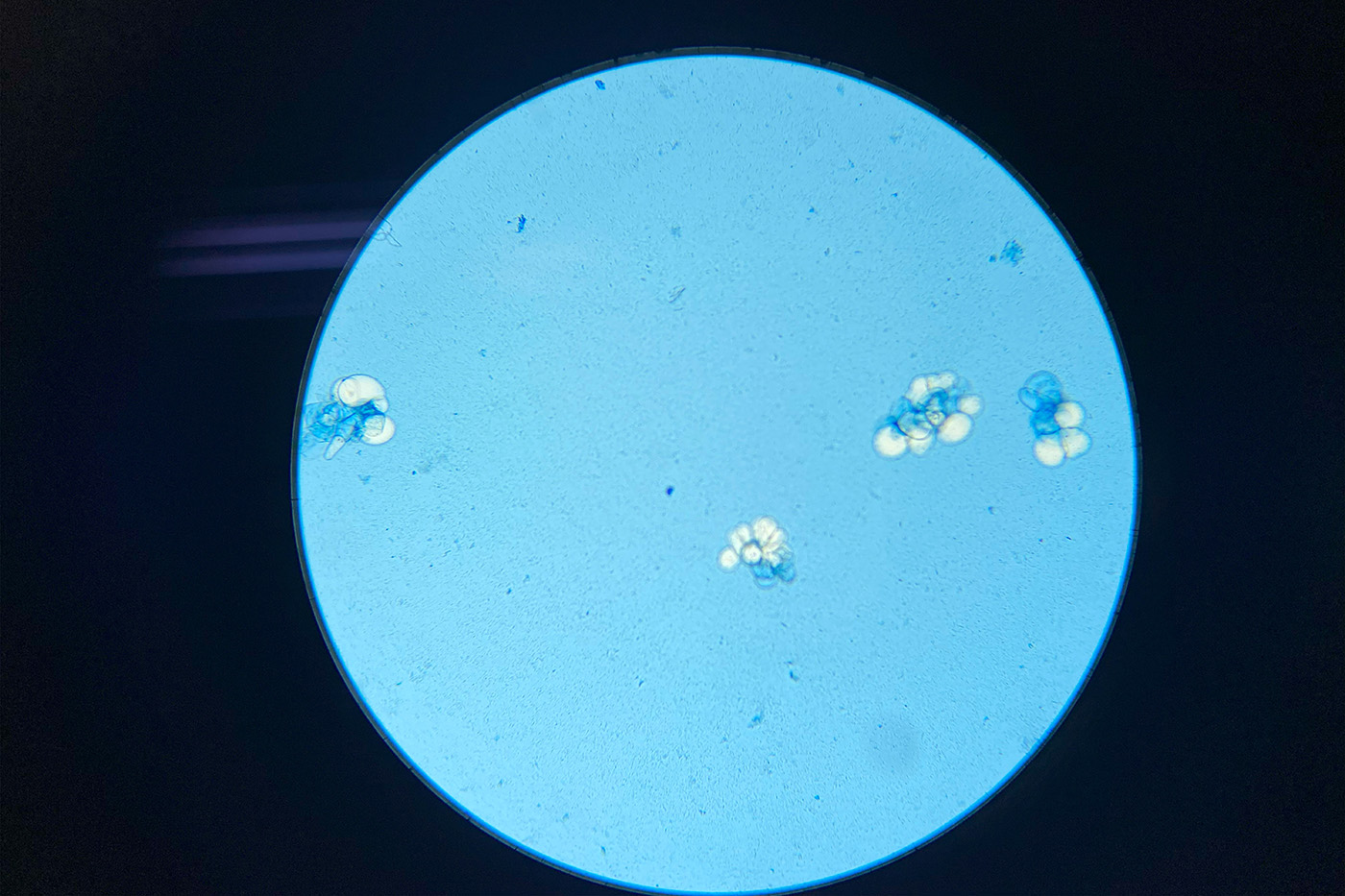

Imágenes microscópicas de las células del borojó. Foto: Laura Natalia Chiquiza Montaño, doctora en Biotecnología, UNAL Sede Medellín.

Para el estudio se requirieron ensayos en Colombia y en un laboratorio de Italia. Foto: Laura Natalia Chiquiza Montaño, doctora en Biotecnología, UNAL Sede Medellín.

En el Chocó biogeográfico, que abarca desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador, el borojó es una de las estrellas principales de la alimentación tradicional, y además se emplea como remedio natural, ya que se le atribuyen propiedades energizantes, nutricionales y hasta antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico. Sin embargo tales propiedades se han corroborado poco científicamente, en particular aquellas que ayudan a combatir microorganismos dañinos para la salud.

La ingeniera biológica Laura Natalia Chiquiza Montaño, doctora en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, con amplia experiencia en cultivos de células vegetales, realizó ensayos que demostraron que algunos compuestos químicos naturales presentes en el borojó –como fenoles, flavonoides e iridoides– tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias y hongos responsables de diversas enfermedades en los seres humanos, y además protegen las plantas.

Por ejemplo los fenoles actúan como escudos defendiendo la fruta de infecciones y de los efectos del estrés ambiental; los flavonoides, además de ser poderosos antioxidantes, ayudan a frenar el crecimiento de bacterias y hongos que pueden dañarlo, y los iridoides la defienden de plagas y enfermedades.

Aunque hasta el momento no se conocen con detalle los mecanismos que utilizan las plantas para “acabar” con los patógenos analizados por la ingeniera de la UNAL, la experta da un dato interesante: “encontramos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, que funcionan rompiendo la membrana de las bacterias para permitir que otros compuestos actúen en su interior”. Ella adelantó su estudio en los laboratorios de la Università Degli Studi di Teramo (Italia) y en la UNAL Sede Medellín.

La investigadora llevó a Italia los extractos obtenidos de la pulpa, la cáscara y las semillas del borojó. Este proceso es interesante porque las diferentes partes del fruto no solo se secan, maceran y filtran, sino que además se utilizan solventes –como hexano, etanol y metanol– para ayudar a disolver los compuestos, y así los investigadores obtienen los extractos crudos con los que realizan los ensayos.

Al igual que muchos productos con compuestos naturales, como cremas o bloqueadores solares, que suelen tener la indicación de “conservar en lugares frescos”, la investigadora almacenó estos extractos a temperaturas inferiores a los 40 °C y en lugares oscuros, ya que la exposición a la luz solar puede degradar los compuestos activos.

En laboratorio, estos extractos se enfrentaron a bacterias como Klebsiella pneumoniae, varias especies del género Enterobacter spp. y Listeria monocytogenes, todas asociadas con infecciones respiratorias, urinarias y gastrointestinales. En ese ejercicio, la investigadora encontró que después de 6 horas de tratamiento los extractos de la pulpa y la cáscara frenaban el crecimiento de estos microorganismos, y Listeria lo hacía a las 4 horas.

“En placas multipozos de 96 espacios pusimos a crecer las bacterias que causan enfermedades junto con los extractos. Añadimos un colorante que solo se activa y se torna rosado si las bacterias están creciendo; si estas no se multiplican, el colorante no cambia de color. En Listeria vimos un efecto bien interesante porque la mató muy rápidamente”, destaca.

Los extractos también se probaron contra levaduras como Candida albicans y Candida tropicalis, responsables de infecciones comunes como la candidiasis, que se presenta en la piel, las mucosas y los genitales. Los datos obtenidos por la investigadora le ayudaron a identificar un efecto “fungistático” en C. albicans, lo que significa que el hongo detenía su crecimiento temporalmente antes de adaptarse y seguir reproduciéndose.

Según la doctora Chiquiza, los resultados de esta investigación abren nuevas líneas de estudio sobre las propiedades del borojó. “Hay mucho campo por explorar, desde sus compuestos antimicrobianos hasta sus propiedades nutricionales; el reto está en encontrar formas eficientes de aprovechar estos beneficios manteniendo la sostenibilidad del cultivo”, concluye.