Buscan determinar origen botánico de mieles del Valle del Cauca

Por su producción de miel, el Valle del Cauca ostenta el séptimo lugar en producción de miel en Colombia. Foto: archivo Unimedios.

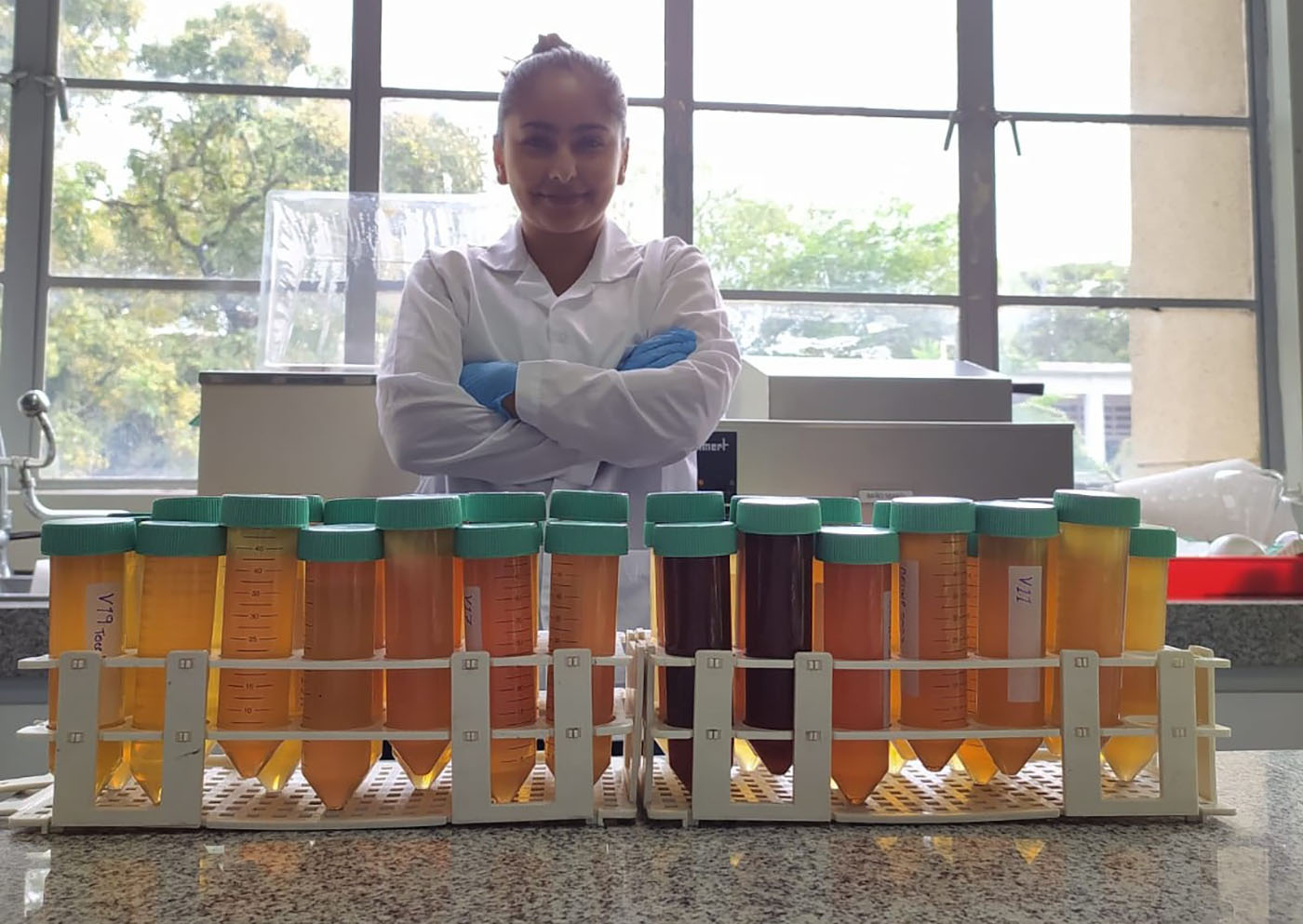

Las muestras se tomaron en apiarios de los municipios de Buga, Argelia, El cerrito, Palmira, Cali y Tuluá. Fotos: Kelly Johana Quitián Sosa, estudiante de la Maestría en Producción Animal.

La investigación se adelanta en el Laboratorio de Biología Molecular de la UNAL Sede Palmira.

El estudio busca que los productores de miel de la región puedan garantizar la autenticidad, calidad y valoración de la miel para los consumidores. Foto: archivo Unimedios.

La denominación de origen botánico de la miel implica reconocer y certificar las características distintivas de este producto apícola para su adecuada comercialización y consumo.

La denominación de origen botánico se refiere al proceso mediante el cual se identifica y clasifica la miel según su procedencia geográfica, composición, método de producción u otras características específicas que la distinguen de otras mieles.

Así, cada colmena de abejas que existe desde Buenaventura (al nivel del mar) hasta los Farallones de Cali (a 3.000 msnm) resguarda una parte de la rica biodiversidad del Valle del Cauca, riqueza que la zootecnista Kelly Johana Quitián Sosa está decidida a identificar mediante herramientas genéticas, en el marco de su Maestría en Producción Animal y del Grupo de Investigación en Diversidad Biológica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira.

Entre los métodos que existen para realizar dicha denominación están la palinología y la melisopalinología. La primera es el estudio y la caracterización de los granos de polen presentes en la planta para luego hacer una relación de las plantas presentes en los apiarios; y la segunda es el estudio del grano de polen, pero suspendido en la miel. Con el metabarcoding se espera hacer una identificación más precisa de las especies vegetales del departamento, presentes en la muestra.

“Incluso la técnica permite trabajar con pequeñas cantidades, ya que proporciona una visión más completa de la diversidad floral asociada con la miel”, indica la zootecnista Quitián.

A diferencia de los métodos tradicionales, el metabarcoding utiliza información genética y, gracias a la automatización y a la alta capacidad de procesamiento, analiza múltiples muestras de manera simultánea y rápida, facilitando el procesamiento de grandes volúmenes de datos y aumentando la eficiencia del análisis.

En la actualidad, la zootecnista estandariza el protocolo en el Laboratorio de Biología Molecular de la UNAL Sede Palmira, ya que el metabarcoding también se aplica para plantas y microorganismos, uno de los pocos reportes alrededor de su implementación.

“Técnicas moleculares como esta nos permiten estudiar el material genético o ADN presente en el grano de polen suspendido en la miel, y con la metodología que he diseñado espero obtener información de las plantas visitadas por las abejas”, señala la zootecnista.

Las abejas obreras hacen el pecoreo, que es la práctica de extraer polen y néctar de las flores, y durante este emplean varios mecanismos para la elaboración final de la miel u otras sustancias derivadas. Para ello usan las corbículas, unas “canastas” ubicadas en el tercer par de patas, que es la parte ensanchada.

La investigadora señala que “así como el café ha representado a Colombia en el mundo, la miel tiene el gran potencial de convertirse en un emblema de calidad y sostenibilidad, gracias a la invaluable labor polinizadora de las abejas”. Sin embargo, la falta de una cultura arraigada de consumo de miel ha llevado a que su valor y variedad pasen desapercibidos en la mesa de los colombianos.

Dicho desconocimiento, además de limitar la productividad de los pequeños productores en el departamento, también se convierte en un riesgo si se considera que hasta el 80 % de las mieles en el país son adulteradas o falsificadas, lo que deja a los consumidores en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza del producto que adquieren.

Gracias a su ubicación geográfica y diversidad de climas, el territorio colombiano produce miel a lo largo de todo el año. No obstante, la falta de estándares de calidad y de la rigurosidad necesaria en su proceso productivo han limitado su presencia en el mercado internacional.

A diferencia de países como Argentina, que lidera las exportaciones y en donde las estaciones marcan la pausa en la producción, Colombia tiene el potencial de convertirse en un referente global si supera la realidad de pequeños productores que luchan por mantenerse a flote en un escenario en donde el precio y no la calidad suele ser el factor determinante.