A través de imágenes satelitales, registro de datos y modelos matemáticos, un estudio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia evidencia la transformación de la selva y la pérdida de extensión forestal en el municipio de Acandí.

Si bien la cartografía colombiana, complementada con investigaciones ambientales, permite determinar que el país cuenta con más de la mitad de su territorio cubierto por bosques, el acelerado incremento de la deforestación (336 mil hectáreas al año), el cambio de uso de los suelos (para producción agrícola y ganadera, principalmente) y el aumento de los afluentes hídricos (que genera inundaciones), evidencian un devastador futuro forestal.

La necesidad de controlar la deforestación se hizo más evidente con la crítica temporada de lluvias. A su vez, el Gobierno admite que las políticas forestales en Colombia son insuficientes y ni siquiera hay consensos sobre asuntos elementales como los conceptos y la reglamentación sobre el uso de los bosques. Tampoco se ha generado conciencia ambiental entre los ciudadanos, no en teoría sino en acciones, explica Sandra Sguerra, asesora del Viceministro de Ambiente.

La política que rige desde 1996 ha sido insuficiente para mitigar el daño ambiental. En lugares como el Chocó, cuya tasa de deforestación es la más baja del país (18%), si no se toman medidas inmediatas e inequívocas, su fragmentación ocurrirá en 40 años, o, como advierte Julio Carrizosa, investigador de la UN, se podría extinguir en menos de 70 años.

Acandí en parches

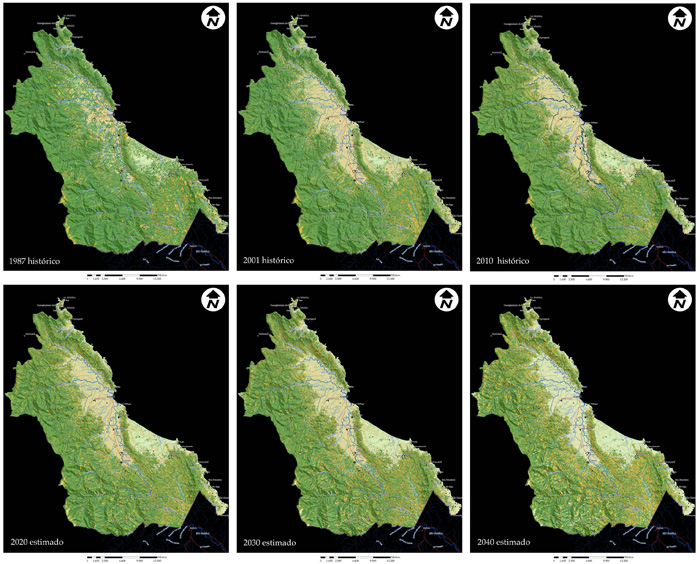

A través de imágenes satelitales (Landsat), registro de datos tomados en la zona y modelos matemáticos, el biólogo Henry Arellano, integrante del Grupo en Biodiversidad y Conservación de la UN, diseñó un simulador que permite aproximarse con una efectividad del 90% a los tipos de vegetación y cobertura que existen en Acandí.

Este municipio, ubicado en el norte del departamento del Chocó, es uno de los territorios que constituyen el Darién y, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene una extensión de 86.900 hectáreas.

"Al analizar mil hectáreas, encontramos ocho tipos diferentes de vegetación en un mismo bosque: Brosimum utile, Carapa guianensis, Hymenaea oblongifolia y Chrysophyllum, entre otros árboles talados indiscriminadamente por la industria maderera. No obstante, los mapas oficiales no los registran como tal, sino que los muestran como una sola gran masa vegetal", dice Arellano. Estas especies son empleadas para elaborar caucho, pegantes, aceites y fungicidas, principalmente.

Con la información recopilada (altitud, humedad, inclinación del suelo y características estructurales de la vegetación), así como el seguimiento satelital histórico de la zona (1987-2010), Arellano logró hacer un peritaje sobre la condición actual de Acandí y una proyección de la imagen que captaría el satélite en el 2040, si no se interviene efectivamente el proceso de transformación de los bosques.

El biólogo explica que las cifras son bajas si se comparan con otras regiones como la Amazónica y la Andina, pero no dejan de ser alarmantes ya que entre 1987 y el 2001 se perdió 11,76% de la extensión forestal del municipio, es decir, 7.617 hectáreas.

Entre el 2001 y el 2010 el problema incrementó. La pérdida fue del 13,90% (8.400 hectáreas). Los datos indican un aumento de aproximadamente 4.000 hectáreas de matorrales, en detrimento de los bosques naturales. "Estos valores reflejan la mayor transformación presentada en la zona durante la última década, y la consecuente extinción de especies", asegura.

Uso responsable de los recursos

Ante la situación, instituciones ambientalistas, científicas y sociales trabajan en la elaboración de medidas que permitan comprender el problema y proponer soluciones efectivas.

El director de fomento a la investigación de Colciencias, Carlos Fonseca, advierte: "Cada vez dependemos más del conocimiento. Aún no hay información completa de todas las especies de árboles que hay en el país. Se desconocen sus sistemas de reproducción y posibles servicios para el ser humano. Ahí está el principal reto. No podemos negar que el bosque es una gran fuente económica, pero tampoco podemos limitar esa economía a la explotación maderera".

Para Ligia Arregocés, directora ejecutiva de Ecofondo, si las comunidades que viven en torno a los bosques han logrado establecer históricamente mecanismos de conservación sin afectar el aprovechamiento de los recursos, no hay razón para que hoy no se pueda continuar con este tipo de sistemas, presumiendo la existencia de especies de rápido crecimiento, otros usos de los bosques y productos no maderables.

Arellano lo ratifica argumentando que, "antes de los 80 se logró ver una recuperación considerable de los bosques en Acandí. Obedeció a que los habitantes hacían una explotación moderada. Hoy, es evidente que se arrasó básicamente con los bosques de tierras bajas en terrazas y llanuras aluviales".

Por eso, se espera que a finales del 2011 "declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques" haya propuestas claras para una política forestal efectiva, producida por los diversos sectores interesados, entre los que se destaca el Ministerio del Medio Ambiente, las organizaciones ambientales, grupos de investigación y universidades.

Lea este artículo completo en: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/bosques-chocoanos-se-fragmentarian-en-40-anos.html.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL