Durante su charla ofrecida en Agroexpo 2019, el profesor Luis Carlos Montenegro Ruiz, director del Laboratorio, afirmó que en los últimos seis años con el cultivo de espirulina se ha diseñado un protocolo de cultivo y de cosecha artesanal para alimentación de niños con problemas de nutrición, y otro para que gobernaciones, alcaldías y la empresa privada se vinculen a este proyecto en favor de la niñez.

El experto indicó que la ventaja con este modelo de cultivo y cosecha, pensado para familias que vivan cerca de fuentes hídricas "ya que la reproducción de esta alga requiere altas cantidades de agua", es que pueden contar con una fuente de proteína de mejor calidad y cero colesterol, que reemplazaría la proteína animal, pues muchas veces no la pueden comprar.

La espirulina se cultiva desde 1950 con fines industriales; se utiliza como alimento en la piscicultura y se comercializa como antioxidante en tiendas naturistas.

Tiene una concentración de proteína del 69 % "superior a la de la carne de res (22 %), el pescado (20 %) y la soya (30 %)" y además contiene vitamina B12 y antioxidantes, características que han llevado a que se considere como un superalimento.

Durante su intervención, el docente anunció que "en 2020 se trabajará con escuelas rurales de Cundinamarca para que instalen el servicio de cultivo de espirulina, con el fin de que los niños hagan su propio alimento con esta alga".

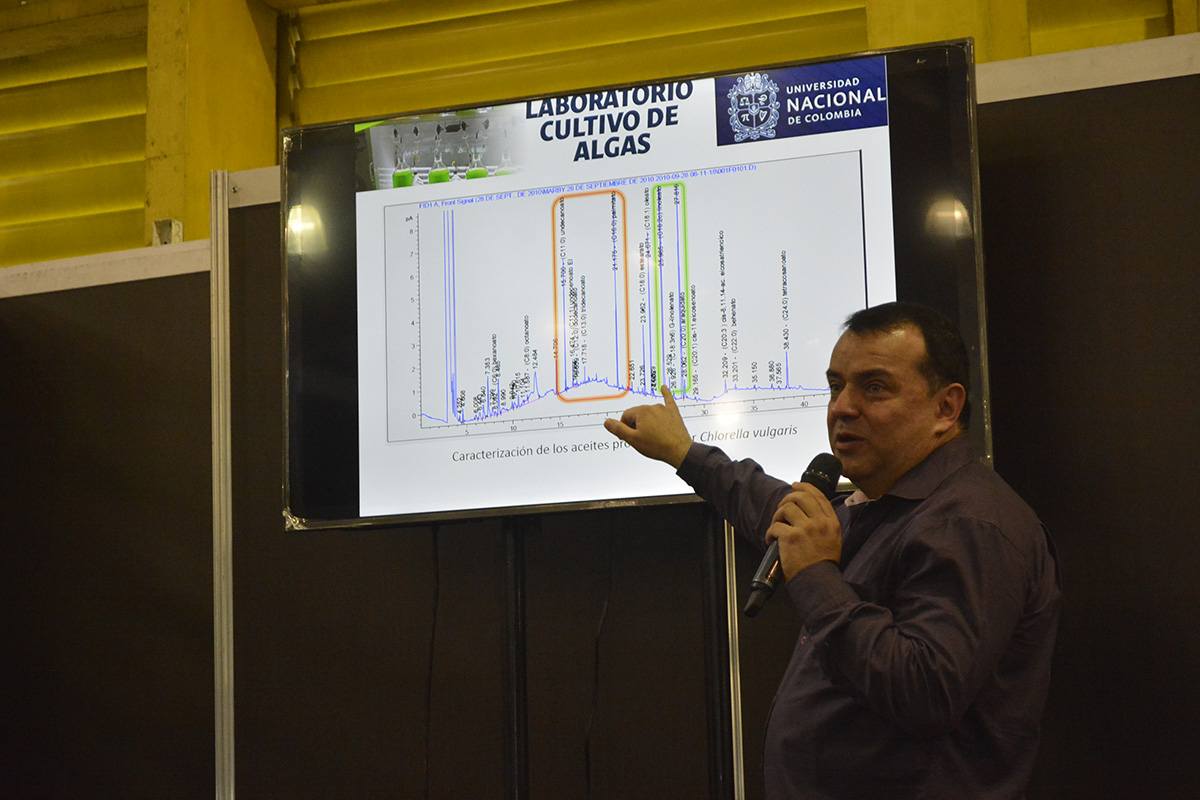

Sin embargo la alimentación humana y animal no es el único potencial de las algas. En la charla "Procesos de cultivos de algas con interés alimenticio e industrial", el profesor Montenegro también se refirió a los productos que representan una ventana hacia el futuro con el cultivo de algas y el aprovechamiento de sus metabolitos.

"Uno de los proyectos es producir aceites "concretamente omega 3 y omega 6" gracias a una característica que se puede trabajar con cualquiera de las especies presentes en los ecosistemas colombianos" comentó el docente.

Desde el Laboratorio también se han adelantado trabajos con una cianobacteria conocida como Nostoc, la cual produce mucho mucilago, compuesto principalmente por azúcares, que se puede utilizar para producir bioetanol: "mientras la caña de azúcar está produciendo 4.900 litros de etanol por hectárea al año, Nostoc puede llegar a producir 46.000", dijo.

El cultivo de algas se presenta como una alternativa ambiental, pues gracias a que crecen en agua, para su cultivo no es necesario deforestar ni ocupar tierras destinadas para seguridad alimentaria.

Los investigadores han adelantado trabajos especialmente con cianobacterias provenientes de San Andrés y Providencia y las islas del Rosario, para probar su eficacia como antifungicidas y antimicrobianos, como una alternativa para combatir microorganismos resistentes a los antibióticos.

"De las 18 especies analizadas, 17 tienen metabolitos que atacan hongos y bacterias gramnegativas (algunas de las más difíciles de controlar)", explica el investigador.

También combaten el cáncer

Otra área en la que se ha trabajo es en células cancerígenas. Por ejemplo se han realizado ensayos en el neuroblastoma, un tipo de cáncer que se origina a partir de células nerviosas inmaduras presentes en varias áreas del cuerpo, y además en cáncer de mama, hepático y de colon.

"Se ha comprobado que todas las algas estudiadas dieron metabolitos secundarios para controlar ese tipo de cánceres", declaró el docente. En la actualidad solo existe un producto basado en algas patentado en Europa para el control del cáncer de mama.

Según el profesor Montenegro, "esto se debe a que allí no se encuentra la riqueza de los países del trópico como Colombia: cuando nosotros hicimos estos estudios los investigadores extranjeros se sorprendieron porque de 40 cepas de algas que ellos estudiaban solo 1 les daba positivo, mientras nosotros tomamos 18 cepas de las algas que crecen en el trópico y todas dieron metabolismos secundarios contra el crecimiento de líneas de cáncer".

Estos resultados evidencian el potencial del país para producir medicamentos para el control del cáncer, a partir de muchas investigaciones posteriores sobre el cultivo, el desarrollo del producto y las pruebas hasta su aprobación en humanos.

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DNINFOA - SIA

DNINFOA - SIA

Bibliotecas

Bibliotecas

Convocatorias

Convocatorias

Identidad UNAL

Identidad UNAL