Abejas silvestres de Totoró (Cauca), materia de estudio por su aporte a la sostenibilidad ambiental

Estudiantes de la UNAL Sede Palmira analizan las abejas silvestres de Totoró (Cauca). Fotos: Jeimi Villamizar, Unimedios.

Las abejas silvestres hacen sus nidos en árboles y en cavidades abandonadas. Fotos: Brayan Alexander Sánchez, estudiante de Zootecnia e integrante del semillero de investigación en Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas.

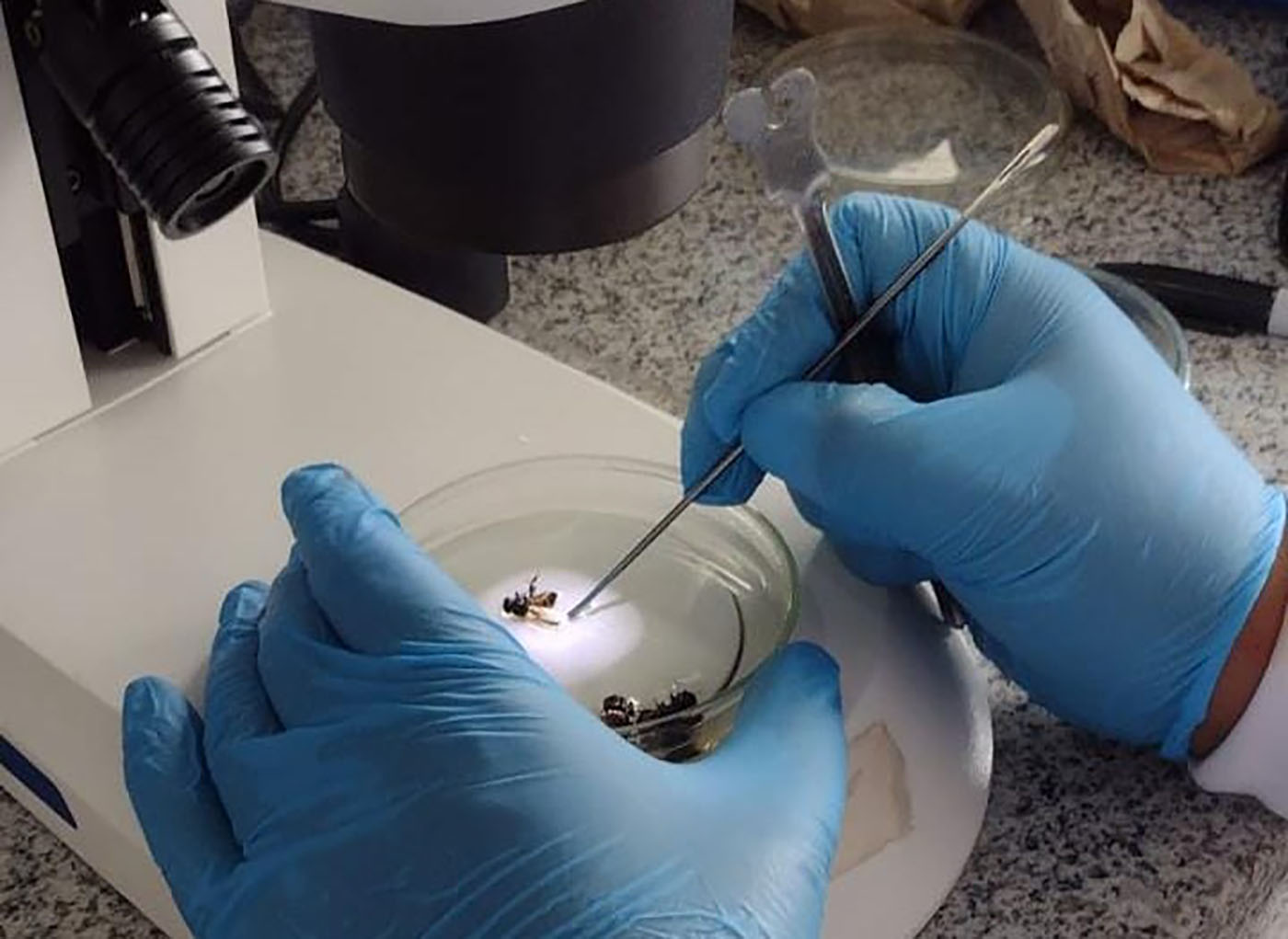

El estudio se lleva a cabo en el Laboratorio de Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la UNAL Sede Palmira, ubicado en la Granja Mario González Aranda.

La identificación de los ácaros se realiza mediante el análisis de las tráqueas de las abejas.

Los estudiantes de la UNAL presentaron el proyecto de investigación en el Simposio de Investigaciones en Ciencias Biológicas realizado en la Universidad del Cauca.

Grupo de investigación Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas.

Las abejas silvestres Apini y Meliponini, fundamentales para la sostenibilidad de los ecosistemas y la producción de alimentos, son muy importantes para la polinización y la elaboración de productos como la miel, la cera y el propóleo, y también por la apitoxina, una sustancia que se encuentra en su veneno, utilizada en algunas terapias alternativas debido a sus propiedades antiinflamatorias. Sus nidos se encuentran en árboles y cavidades abandonadas, lejos de la intervención humana.

El profesor Javier Antonio Benavides Montaño, del Departamento de Ciencia Animal y líder del grupo de investigaciónParasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas, explica que “las abejas de la tribu Meliponini, conocidas porque no tienen aguijón y sus alas son más largas que su cuerpo, se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, y producen una sustancia similar a la miel, a menudo denominada en Australia como ‘bolsa de azúcar’ o ‘miel de meliponina’ en otras regiones”.

“Sin embargo, existen algunas diferencias de sabor, composición y consistencia entre la miel producida por las abejas sin aguijón y aquella de las melíferas. En ocasiones, las comunidades indígenas y los apicultores recolectan su miel, valorada por su sabor y uso en la medicina tradicional y en prácticas culturales en algunas zonas”.

Ante su importancia, los estudiantes Brayan Alexander Sánchez Quilindo y Harby Leandro Pizo Barona, de Zootecnia de la UNAL Sede Palmira, integrantes del semillero del grupo de investigación, acompañados por los investigadores Javier Benavides y Carlos Agudelo, analizaron la prevalencia de posibles parásitos en las abejas silvestres en el municipio de Totoró (Cauca), a una altitud de 2.750 msnm.

La metodología utilizada por los investigadores implicó una primera recolección de abejas de las tribus Apini y Meliponini en las veredas Miraflores y La Palma. Las muestras se llevaron al Laboratorio de Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la UNAL Sede Palmira –ubicado en la Granja Mario González Aranda– para observarlas minuciosamente con los equipos de última tecnología con los que cuenta.

“Como resultado, realizamos una clasificación según el tipo de abeja; para este caso utilizamos la taxonomía reportada por otros investigadores, en la cual hicimos una distinción de las alas, cuya longitud es más grande que el cuerpo. También realizamos una clasificación taxonómica empleando la caja entomológica, en donde elaboramos un etiquetado que consta de información del lugar de procedencia, altitud del reconocimiento y datos de los colectores presentes”, informó el estudiante Sánchez.

Hoy la identificación de los ácaros se realiza mediante el análisis de las tráqueas de las abejas, con claves taxonómicas previamente reportadas que se utilizan para ayudar a identificar y clasificar organismos en categorías específicas –como géneros, especies o incluso subespecies– según sus características de forma, tamaño y disposición, y con las estructuras internas de partes del cuerpo.

El proyecto de investigación, que también involucra a las Sedes Bogotá y Tumaco, evalúa la posible presencia de parásitos, virus y bacterias que puedan estar presentes en colmenas silvestres y comerciales. Como resultado preliminar se identificó un ácaro del género Uropoda, aunque este solo utiliza a las abejas como medio de transporte sin afectar su salud.

Según los investigadores, el estudio aboga por estrategias de conservación, especialmente en comunidades indígenas y campesinas del Cauca, para garantizar la protección de las abejas y entender su rol en la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

El trabajo de investigación continúa y espera ampliar los aportes científicos de estas especies de abejas, además de los factores sanitarios y ambientales que puedan afectar su rendimiento en la producción y sus aportes como polinizadores a los servicios ecosistémicos del país.